皆さんは「リチウム」と聞いて何を思い浮かべますか? スマートフォンのバッテリー(リチウムイオン電池)でしょうか。あるいは、精神科で処方される「双極性障害(躁うつ病)」のお薬でしょうか。

実は今、このリチウムがアルツハイマー病の予防や治療に重要な鍵を握っているかもしれないとして、科学界で大きな注目を集めています。

そもそも「リチウム」ってどんなもの?

最新の研究に触れる前に、まずはリチウムという元素の正体について簡単におさらいしておきましょう。

- 元素番号3の「最も軽い金属」

水素、ヘリウムに次いで3番目に軽い元素であり、金属としては世界で最も軽い物質です。水に浮くほど軽く、ナイフで切れるほど柔らかいというユニークな性質を持っています。

- 私たちの体にも存在する「微量元素」

リチウムは電池の材料として有名ですが、実は土壌や海水、そして私たちの体の中(血液や脳など)にもごく微量に存在しています。私たちは日頃から、飲み水や野菜などを通じてリチウムを自然に摂取しているのです。

- 脳を「守る」特別な働き

リチウムには、脳神経を保護するいくつかの重要な働きがあることがわかっています。

- 神経の修復: 神経の成長を促す因子の働きを助ける。

- 過剰な興奮を抑える: 脳内の情報を伝える物質(ドーパミン、セロトニンなど)のバランスを整え、神経がダメージを受けるのを防ぐ。

- ゴミ掃除のサポート: 脳内の不要なタンパク質を排出する「オートファジー」という仕組みを活性化させる。

このように、リチウムは古くから「脳のコンディションを整える微量元素」として知られてきました。

1. 衝撃の研究:リチウムが足りないとアルツハイマー病になる?

世界的な科学誌『Nature』に掲載された論文(Aronら, 2025)によると、マウスを使った実験で驚くべき事実が判明しました。

体内に自然に存在する「リチウム」が不足するだけで、アルツハイマー病に特有の症状が引き起こされるというのです。

- 何が起きたか?: リチウムが欠乏すると、脳内にゴミ(アミロイドβやリン酸化タウ)が蓄積し、神経の炎症やネットワークの喪失が進行しました。

- 防げるのか?: 逆に、リチウムを補給したマウスでは、これらの病理的な変化や記憶力の低下が予防できたのです。

「リチウム不足が原因の一つなら、それを補えばいいのでは?」――そんな期待が高まります。

2. 現実の壁:既存の薬では効果が見られず

しかし、ここで慎重な議論を投げかけたのが、日本の藤田医科大学による最新のメタ解析です。

研究チームは、これまでに人間を対象に行われた複数の臨床試験データを統合して分析しました。その結果、意外な結論に至りました。

- 結論: すでに医薬品として承認されている「炭酸リチウム」は、人間のアルツハイマー病による認知機能低下を抑える効果が認められなかったのです。

マウスでうまくいったことが、なぜ人間ではうまくいかないのでしょうか?

3. 鍵は「リチウムの種類」にある?

藤田医科大学の研究チームは、この「期待(マウス)」と「現実(人間)」のギャップについて、非常に興味深い指摘をしています。

実は、マウスの実験で効果が示唆されているのは、現在薬として使われている「炭酸リチウム」ではなく、「オロチン酸リチウム」という別の形態のリチウムである可能性があるのです。

- 炭酸リチウム: 長年、双極性障害の治療に使われてきた承認薬。

- オロチン酸リチウム: 日本でも海外でも、現時点では医薬品として認められていない未承認の形態。

研究チームは、今後はこの「オロチン酸リチウム」が人間に有効かどうか、安全性を検証する新たな臨床試験が必要だと述べています。

4. リチウムと自殺率 ― 学会で聞いた興味深い考察

これは研究論文ではなく、学会で伺った考察レベルのエピソードですが、興味深い指摘がありました。

環境化学物質合同大会において、「自殺と地表水の汚染について」について言及された先生がいらっしゃいました。

現在の水道水は、活性炭などを用いた浄水処理が行われていますが、その過程でリチウムも除去されてしまっている可能性があるのではないか、という考察です。

科学的に確立された話ではありませんが、「リチウムが脳機能に影響を与える」という視点から考えると、完全に否定できるものではなく、印象に残るお話でした。

また大分大学医学部精神神経学講座の寺尾岳先生もリチウムと自殺率について言及されています。

https://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/topi/kokaikoza/20241110/1-shiryo-terao.pdf

当社の取り組みと今後の課題

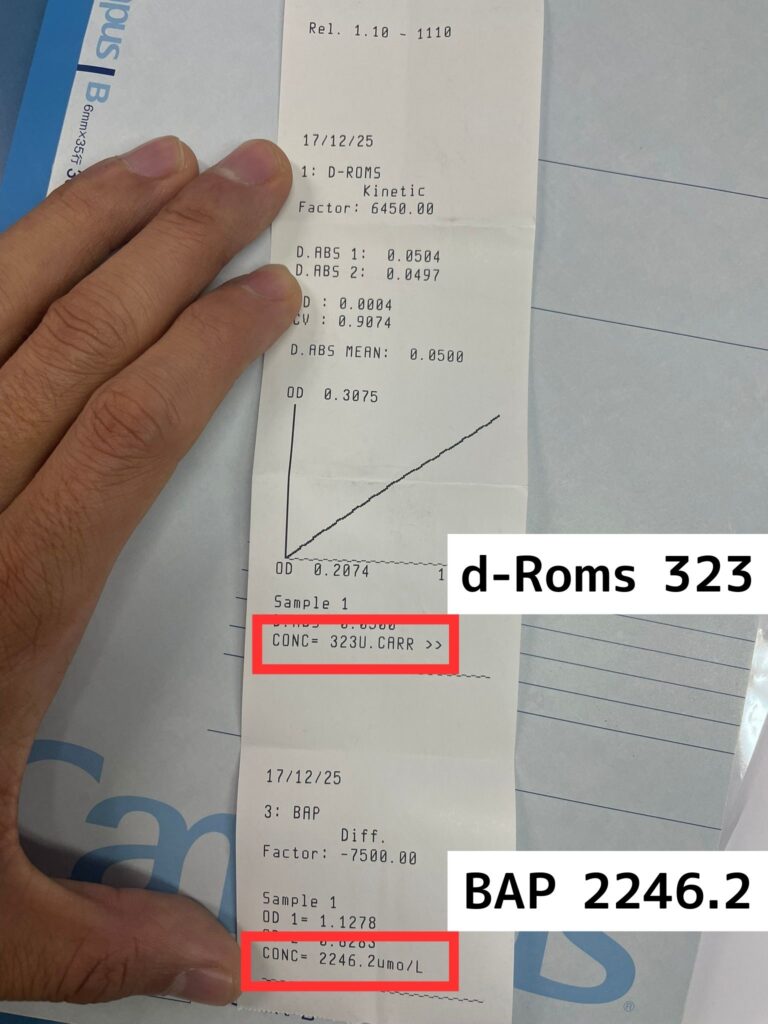

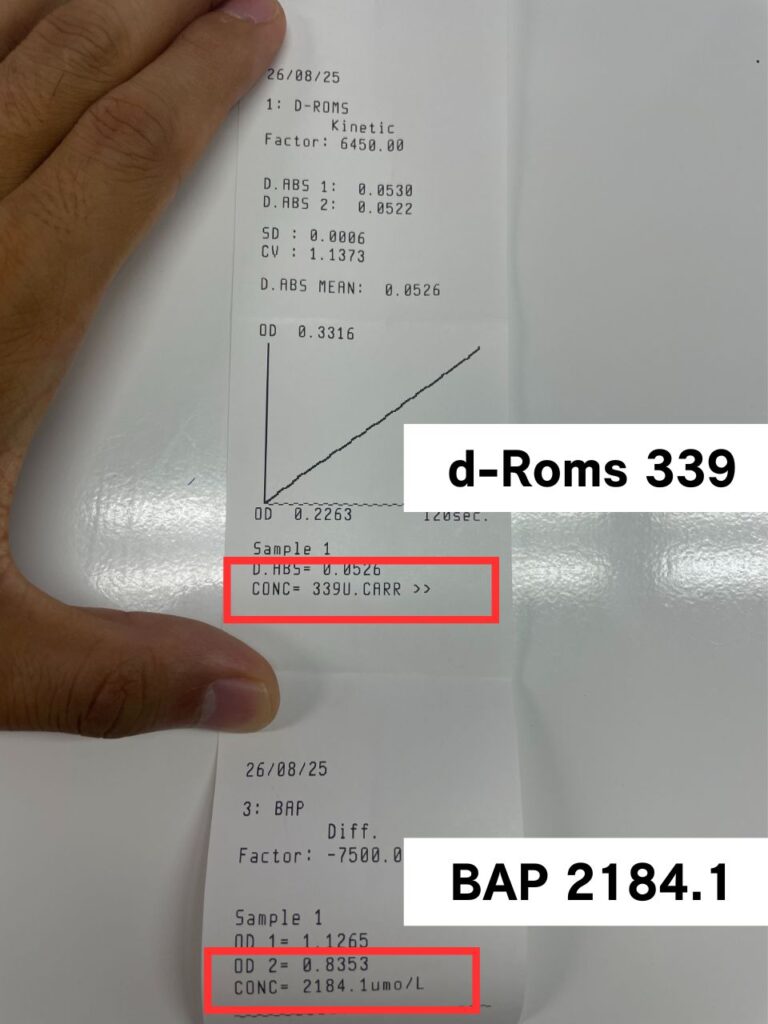

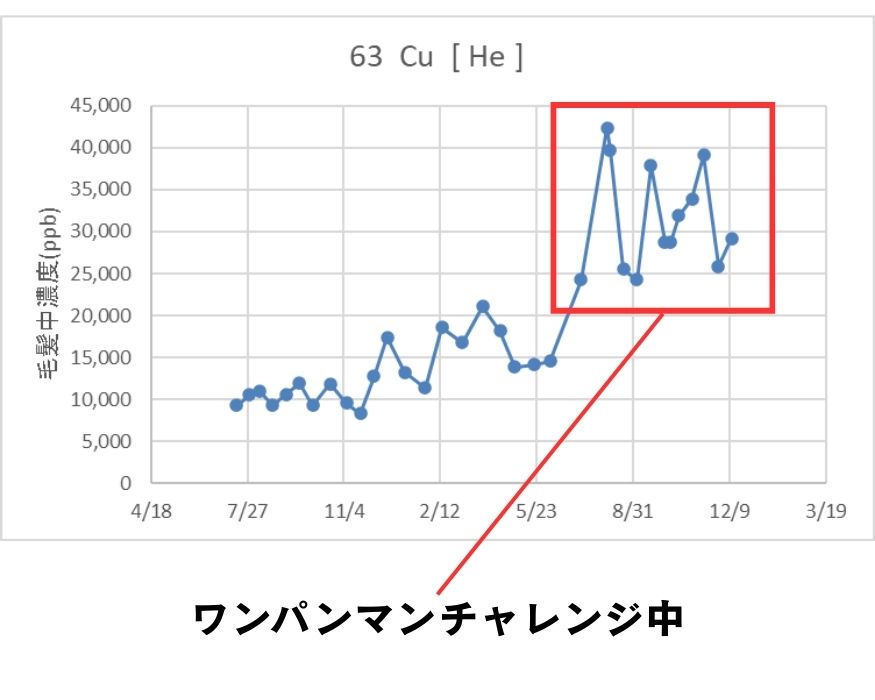

当社では、毛髪中のリチウム測定を行っています。

ただし現時点では、機械的に基準値を設定することはできても、「どの範囲が生理的に望ましいのか」という理想値については、十分なエビデンスが揃っていません。

今後は、こうした最新研究も踏まえながら、リチウムと健康の関係について、より深い検討を進めていきたいと考えています。

まとめ

今回の2つの研究から学べることは、「リチウムという元素がアルツハイマー病のメカニズムに深く関わっていそうだが、今の薬を飲むだけでは解決しない」ということです。

「オロチン酸リチウムが良いならサプリメントで摂ればいい」と考えるのは早計です。リチウムは過剰摂取による毒性もあるため、自己判断での摂取は非常に危険です。

「リチウム補充」というアルツハイマー病への期待が見えてきた今、それをどう安全かつ効果的に人間に届けるか。

今後の臨床試験の結果が非常に気になります。

【出典】

- Nature (2025): “Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease”

- Neuroscience and Biobehavioral Reviews (2025): “Lithium for Alzheimer’s Disease: Insights from a Meta-analysis” (藤田医科大学プレスリリースより)

ら・べるびぃ予防医学研究所

「知ることは、すべてのはじまり」

ミネラル分析の専門機関として、毛髪・血液・飲食物など様々な検体を分析しています。

2000年の創業以来、皆さまの健康に役立つ検査や情報を提供しています。

ら・べるびぃ予防医学研究所のミネラル検査へ