噛む噛む20回

とうとう届きました。

噛む噛む20回

出会いは、ふとしたご縁から

ひょんなことから、毛髪ミネラル検査を取り扱っていただいているパートナー様よりご連絡をいただき、(歩いて伺える距離ということもあり)お邪魔してみると、そこには気になるアイテムがいくつもありました。

エルゴチオネイン、塗るマグネシウム……。

そんな中で、

「こんなタブレットがあるんですけど」

とご提案いただいたのが、サイクロデキストラン配合のタブレットでした。

サイクロデキストランとは?

サイクロデキストランとは、虫歯予防に役立つとされている成分です。

よく知られているキシリトールは「それ自体が虫歯にならない糖に似た成分」ですが、サイクロデキストランは、歯垢の原因となるバイオフィルムの形成を抑える働きが報告されている、糖に似た成分です。

「健康は歯から」とよく言われますよね。

その話を聞いた瞬間、「それは面白いですね」と、思わず前のめりになってしまいました。

なぜなら

うちには4歳と2歳の子どもがいて、歯磨きにはとっっっても苦戦しているからです。

「入れたい成分、ありますか?」

さらに驚いたのは、

「このタブレットに、入れたい成分ありますか?」

という一言。

……なんだそれ。

入れられるんですか。

であれば、当社はミネラル検査の会社です。

入れたいものは、もう決まっていました。

子ども向けに、亜鉛と鉄を同量・微量で

「子ども向けに、亜鉛と鉄を同量、微量に入れたタブレットがいいです」

そんな一言から、この商品づくりは始まりました。

ちょうど夏頃のことです。

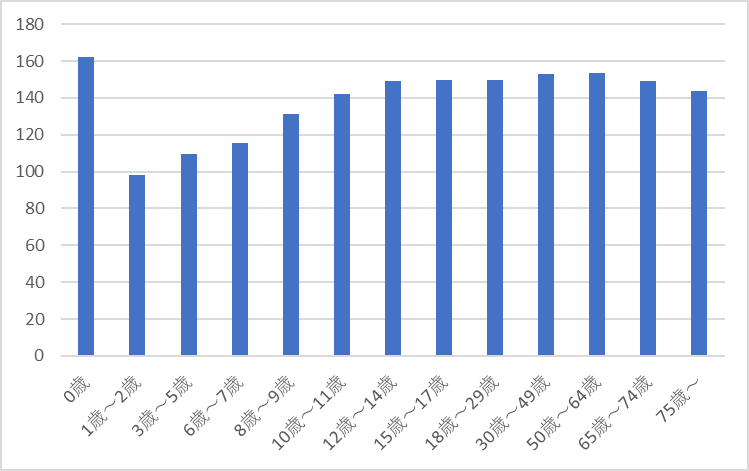

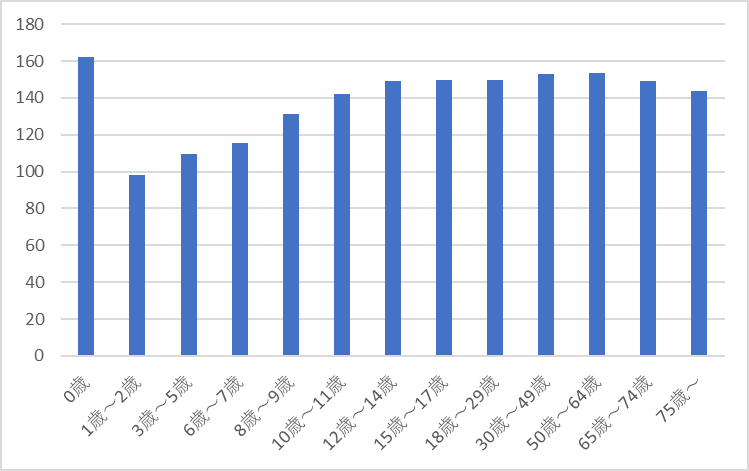

毛髪ミネラル検査のデータを見ると、なぜか子どもの亜鉛の数値は低い傾向があります。

0歳では高いものの、1歳〜9歳頃までは、他の年代と比べると明らかに低い水準にあります。

グラフ:各年代の男性毛髪中亜鉛の平均値 単位:μg/g

成長に使われていて毛髪まで回らない、という理由もあるでしょう。

加えて、好き嫌いの影響も大きいと感じています。

実際、日本小児科学会の学会誌や小児科領域の報告では、子どもの亜鉛不足や潜在的な欠乏が問題となるケースがあることが指摘されています。

厚生労働省では鉄やカルシウムを中心に不足が問題視されていますが、「亜鉛も同様に不足している可能性が高い」と考えています。

子どもは、正直です

ただし、子どもはとても正直です。

嫌なものは、口にしません。

正直なところ、大人であれば、多少は我慢をして苦手なものを食べたり、それが難しければサプリメントで補う、という選択肢もあります。

しかし子どもはそうはいきません。

また一般的な亜鉛サプリメントは、1日あたり10mg以上とお子様にとっては含有量が多いものが主流です。

当社では、お子様に安心して食べてもらえることを何より大切にしたいと考え、あえて1粒あたり亜鉛と鉄を2mgという、調整しやすく、日常使いしやすい設計にしました。

子どもにとっての亜鉛の役割

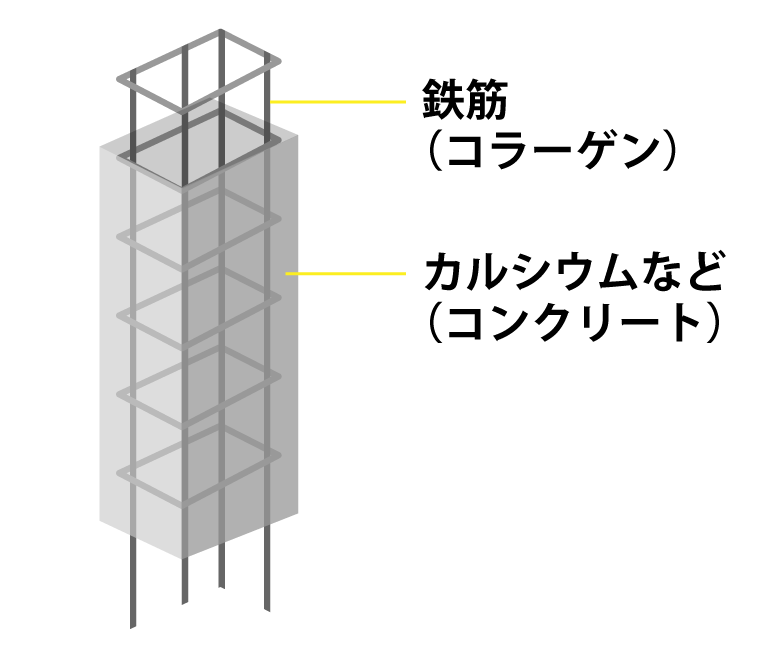

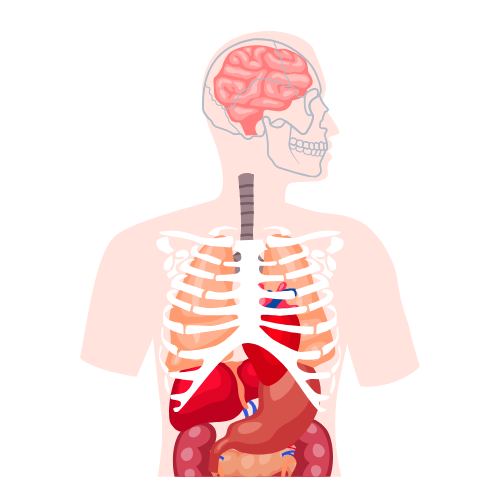

亜鉛は、子どもの成長において欠かすことのできないミネラルのひとつです。

体内ではさまざまな酵素の働きを支えており、成長・発達の土台となる栄養素といわれています。

たとえば亜鉛は、

- 身長や体重などの成長

- 味覚の形成

- 皮膚や粘膜の健康維持

- 免疫機能の維持

- 食欲の調整

などに関わっています。

特に子どもの場合、体をつくるスピードが速いため、亜鉛は成長のために優先的に使われやすいと考えられています。

また、亜鉛は体内に大量に蓄えておくことができないミネラルです。

そのため、日々の食事から少しずつ補っていくことが大切とされています。

一方で、子どもは味や食感にとても敏感で、苦手な食品を無理に食べることが難しい時期でもあります。

偏食が続くと、知らず知らずのうちに亜鉛の摂取量が不足気味になることも少なくありません。

だからこそ、「無理なく」「毎日の生活の中で」「安心できる量を」取り入れられる工夫が大切だと考えています。

おいしく、楽しく、罪悪感なく

完成までの過程では、出来上がった試作品を実際に味見させていただき、子どもにも食べてもらいました。

最初は

「うーん、もういらない」

という正直な反応もあり、そこから何度か味の調整を重ねていただきました。

そして最終調整の段階では、

「もう一個!もう一個!!」

という声に変わり、私も思わず顔がほころびました。

子どもの率直な反応を大切にしながら、おいしく続けられることにとことんこだわって完成したのが、噛む噛む20回です。

噛む噛む20回に込めた想い

好きなものだけを食べてくれたら親は楽ですが、やはり気になるのは栄養のこと。

そこで、

- おいしく食べられて

- 栄養も補給できて

- さらに虫歯予防にもなる

そんなアイテムがあったら、罪悪感なく子どもに渡せるのではないか。そう思いました。

「ごはん食べてからね」と言えば、ごはんもしっかり食べてくれるかもしれない。

そんな二重の想いも込めています。

噛む噛む20回の特徴

噛む噛む20回は、ヨーグルト風味のタブレットです。

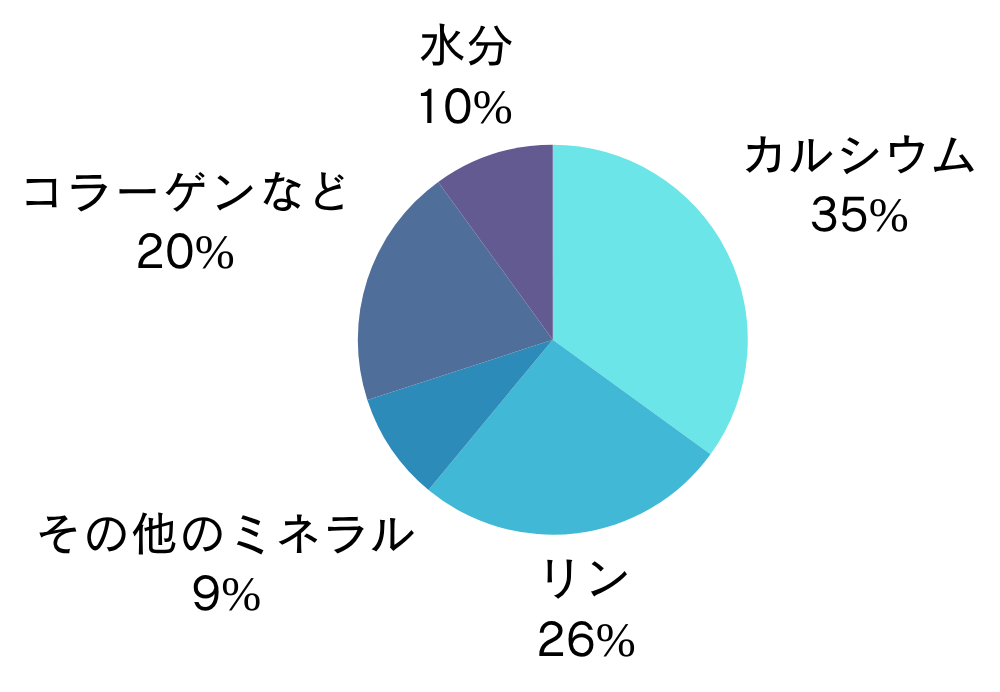

1粒あたり

- 亜鉛:2mg

- 鉄:2mg

- カルシウム:50mg

- マグネシウム:25mg

- サイクロデキストラン:10mg

微量設計のため、過剰摂取にはなりません。

「もう一個!」と2粒食べても、

亜鉛4mg、鉄4mg。

日常使いとして安心できる量です。

こどもの亜鉛の推奨量

| 年代 | 男の子 推奨量 mg | 女の子 推奨量 mg |

| 1~2歳 | 3.5 | 3.0 |

| 3~5歳 | 4.0 | 3.5 |

| 6~7歳 | 5.0 | 4.5 |

| 8~9歳 | 5.5 | 5.5 |

こどもの鉄の推奨量

| 年代 | 男の子 推奨量 mg | 女の子 推奨量 mg |

| 1~2歳 | 4.0 | 4.0 |

| 3~5歳 | 5.0 | 5.0 |

| 6~7歳 | 6.0 | 6.0 |

| 8~9歳 | 7.5 | 8.0 |

- 内容量:60粒

- 価格:2,980円(税抜)

- 目安:

・1日1粒 → 約2か月分

・1日2粒 → 約1か月分

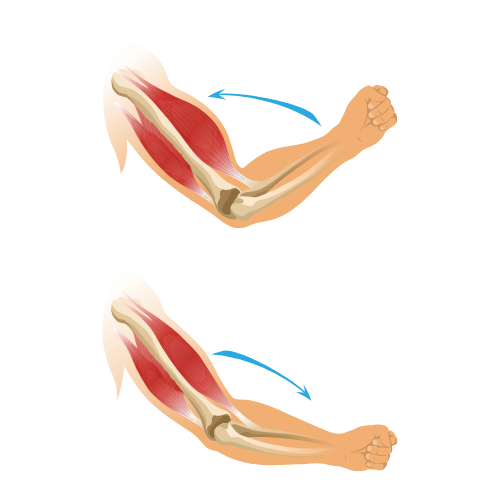

「噛む」という行為は、歯だけでなく、顎や脳の発達にもつながります。

噛む噛む20回が、子どもたちの健やかな成長を、さりげなく支える存在になれば嬉しいです。

こちらから噛む噛む20回の商品ページをご覧いただけます。

また当社が運営するサブスク「いつも予医ファミリー」でもお得に「噛む噛む20回」をお試しできます。

ちなみに、トップの写真は会社でスマホ撮影したものを、AIで画像生成してみました。

ものの15秒ほどで、この仕上がり。

本当にすごい時代ですね。

実際に撮影した写真はこちらです。

ら・べるびぃ予防医学研究所

「知ることは、すべてのはじまり」

ミネラル分析の専門機関として、毛髪・血液・飲食物など様々な検体を分析しています。

2000年の創業以来、皆さまの健康に役立つ検査や情報を提供しています。

ら・べるびぃ予防医学研究所のミネラル検査へ