2021年10月12日、zoom勉強会「お水をもっと知りましょう」を開催しました。

大勢の方にご参加いただき感謝いたします。ありがとうございました。

今回は事前に質問を募集し、勉強会の中で回答しました。

このブログでは、事前にいただいたご質問と、当日いただいたご質問をご紹介します。

(ブログ掲載にあたり、一部内容を加筆修正しています)

また、水ハンドブックでは、下記の質問に該当する内容や、勉強会では話しきれなかった水についての基礎知識を掲載しています。ぜひ、ご利用ください。

Q: 水の1日摂取目安料として、よく毎日2リットルは飲まないといけないと言われますが、個体差を考えた場合、量については個々で様々ではないかと思っています。その際に考慮すべき内容や量の提案の仕方についてあれば教えてください。

➡ 水の必要量の算定方法として出納法と水の代謝回転速度を測定する方法があります。これらの方法を用いた結果によると、水の必要量は生活活動レベルが低い集団で 2.3〜2.5 L/日程度、生活活動レベルが高い集団で 3.3〜3.5 L/日程度と推定されています。しかし、その必要量を性・年齢・身体活動レベル別に算定するための根拠は、いまだに十分には整っていません。

そのため、厚生労働省では、多くのレベルを網羅しているであろう「飲み水から1日1.2Lを」を必要量や推奨量としてではなく、目安量としています。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586571.pdf

なお、欧州心臓病学会の年次会議(ESC Congress 2021)では、1日2Lの水が心不全リスクを低下させると発表がありました。

(※すでに心不全を発症している方は、逆に水分を制限しなければいけない場合があります。)

https://nazology.net/archives/95306

Q:水の種類の個々にあった選び方について知りたい。

➡ 体に良い悪いについての判断はできないのですが、料理の種類によって向いている水はあるようです。

一般的に、硬水に多く含まれるミネラル成分は、肉の旨味を閉じ込め灰汁をよく出すため、肉を煮込むカレーやシチューなどに、一方、軟水では出汁の繊細なうまみを引き出すため日本料理に適しているといいます。

また、尿路結石の方や、その予防には、結石の形成を抑えてくれるマグネシウムやカルシウムが豊富に含まれている硬水が適しているといわれています。

https://minds.jcqhc.or.jp/n/med/4/med0022/G0000634/0021

https://medicalnote.jp/contents/160324-014-FS

Q:ウォーターサーバーを選ぶ際の、良し悪しの見極め方について

➡ 装置のメンテナンス、フィルター交換など定期的にやってもらえるか。水の品質や変化がないかなどがチェック項目にあげられます。

また、上置きボトルタイプは停電でも水を使えますが、内部貯蔵タイプはポンプに電気を使用するものが多いので、停電時には使用はできません(機械により内部貯蔵水を電気なしで使用できるのタイプもあります)。

フィルターの種類などは、個人の目的と好みで問題ないと思います。

Q:浄水器でおすすめがありましたら、教えて下さい

➡ 浄水器の定義は、家庭用品品質表示法に基づき「飲用に供する水を得るためのものであって、水道水から残留塩素を除去する機能を有するものに限る」とされています。

つまり、どの浄水器でも水道水の残留塩素を除去することはできるので、それ以外の能力については、利用する水の状態や個人の目的に応じて選んでください。

なお、浄水器に義務づけられている品質表示のうち、浄水能力の内容は下記のとおりです。

遊離残留塩素

濁り(水中浮遊微粒子等の濁りを発生させる物質)

揮発性有機化合物(トリハロメタンなど)

農薬

かび臭

重金属(溶解性鉛)

Q:水を煮沸した場合のトリハロメタンについて

➡ 水道水の消毒用塩素と水中のわずかな有機物が反応してできるトリハロメタンは、発がん性の可能性がある物質として1970年代に問題になりました。

トリハロメタンとは、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種類とその合計量である総トリハロメタンを指します。

水道法による水質基準では、生涯にわたり連続して摂取しても健康に影響が生じない水準をもって、基準値が設定されています。

クロロホルムは、トリハロメタンのなかで最も存在比率が高く発がん性の可能性が指摘されていますが、摂取されると体内の酵素によって代謝され、ホスゲンを経て二酸化炭素となり呼気中に排出されます。

水道水に含まれるクロロホルムの量はごくわずかであり、さらに、代謝・排泄がとても速いので体内に蓄積されることはないと考えられています。

それでもトリハロメタンが気になる場合は、水道水を10分以上程度沸騰させ続けトリハロメタンを揮発させることにより除去することができます。

また、浄水器によって除去することも可能です。

Q:お風呂などの塩素対策

➡ 浴槽に0.5gのビタミンC粉末を入れると浴槽内の塩素はすべて中和されます。

なお、一番風呂に入った人により塩素は中和されるので、二番目以降に入るということでもいいかもしれません。

Q:プールやー温泉水などの銅への対策

➡ プールに殺菌のために入れる銅や温泉に含まれる銅は、飲用ではないのでそれほど神経質になる必要はないかと思います。

銅の経皮吸収率については資料が見つけられませんでしたが、気になる場合は、銅と拮抗する亜鉛を十分に摂取していると銅の吸収が抑えられます。

Q:ミネラルだけでは測れない「水」の力にはどんなことがあると思われますか?

➡ 水に含まれるミネラルは、水のごく一部です。

水の役割としては、血液やリンパ液として栄養素や老廃物の運搬と排出、汗や呼気から水を蒸発させることによる体温調整、生命維持にかかせない電解質が溶け込む体液の素となるなど、「水」そのものの役割がたくさんあります。

Q:水素水というのは、某メーカーの家庭用置き型浄水器でも、ちゃんと出来るものなのでしょうか。その水と一般的な浄水器の水どちらが本当は体にいいのでしょうか。

➡ 通常の水素水は電気分解で生成されます。水素溶存計測器か試薬のメチレンブルー(マグネシウム生成は不可)で水素が溶存しているかがわかります。

1気圧で0.3ppmから1.6ppmの範囲で水素が計測できます。水素は非常に小さいので、ペットボトルでは通り抜けてしまいます。保存はアルミ容器が最も水素が抜けにくいとされています。

Q:自宅の水道水は、浄水器無しでも飲めるのか?

➡ 水道水は、浄水場を出た時点では非常にきれいで日本が世界に誇る品質のものです。

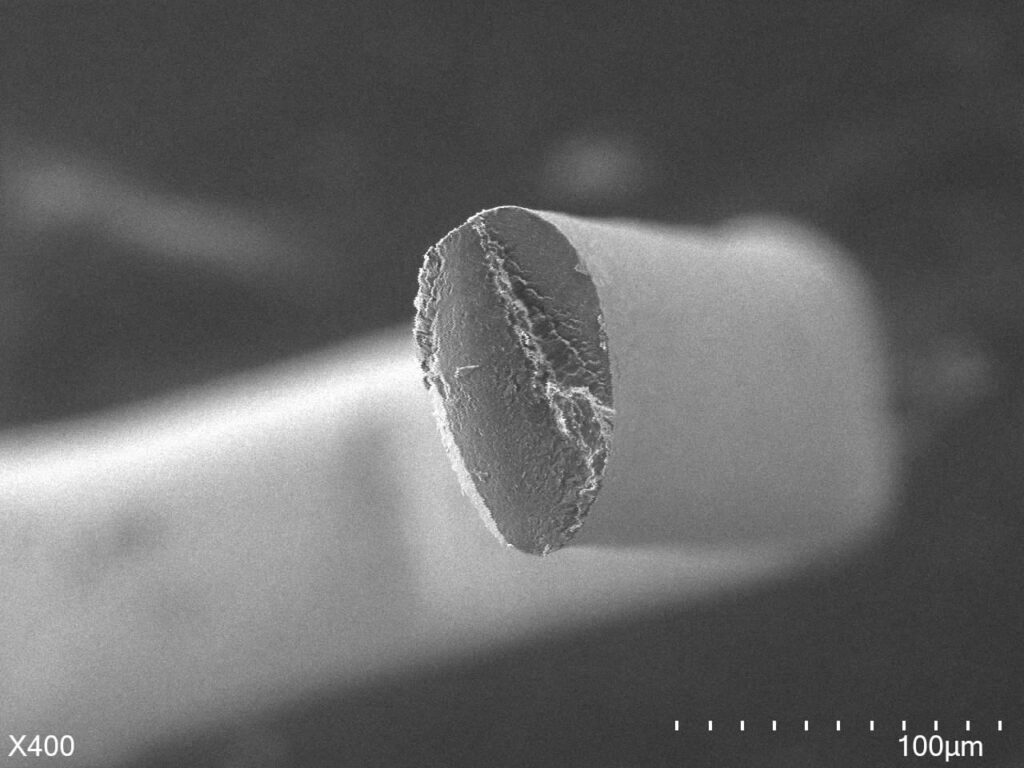

しかし、その水を運ぶ水道管は問題が多いので、まずは一度検査をすることをお勧めします。

浄水場の品質が保持されていれば、水道水をそのまま飲むことはまったく体に問題ありません。

Q:水の過剰摂取の弊害があれば教えてください。

➡ 水はほとんどの人で十分に補給されていないという統計があります。

そこで厚生労働省では「健康のために水を飲もう!」という運動を行っています。

しかし、一度に大量の水分(約1.5L以上)を摂取すると、血液中のナトリウム濃度が低下し「低ナトリウム血症」という状態になることがあります。

低ナトリウム血症は、めまいや頭痛、下痢、多尿などの症状が現れ、悪化すると死に至る場合もあります。

水中毒を予防するためには、水分を補給するときに塩分などの電解質を一緒に摂りましょう。

近年では熱中症予防がさまざまなところで推進され、水分を補給するときには電解質のミネラルを一緒に摂取する大切さも広く知られるようになってきました。

なお、スポーツドリンクは日常の水分・電解質補給には十分ですが、熱中症や、発熱や下痢、嘔吐などが原因による脱水状態、高齢者の水分補給、大量の発汗などには電解質濃度が高い経口補水液での水分補給が望ましいといわれています。

Q:ペットボトルの水の選び方について教えてください。

➡ ペットボトルの水=市販のミネラルウォーターは、品質表示のガイドラインにより4つの品名に分類されています。

・ナチュラルウォーター

ナチュラルウォーターは、特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの。

特定の水源とは、水質・水量において安定した地下水の供給が可能な単独水源のことをいいます。

・ナチュラルミネラルウォーター

ナチュラルミネラルウォーターは、ナチュラルウォーターのうち、地中のミネラル成分が溶け込んでいるもの。

・ミネラルウォーター

ミネラルウォーターは、ナチュラルミネラルウォーターを原水として、品質を安定させる目的などのために人工的なミネラルの調整、ばっ気(空気を水に混入させること)、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合等が行われたもの。

・ボトルドウォーター

ボトルドウォーターは、上記の3種類以外で飲むことができる水の総称です。東京都の水道をペットボトルに入れて販売している「東京水」は、中身は水道水ですがボトルドウォーターとして取り扱われます。

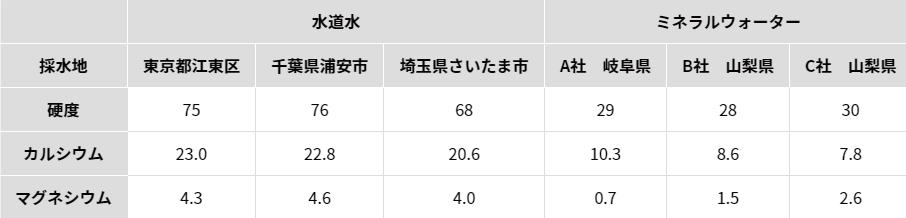

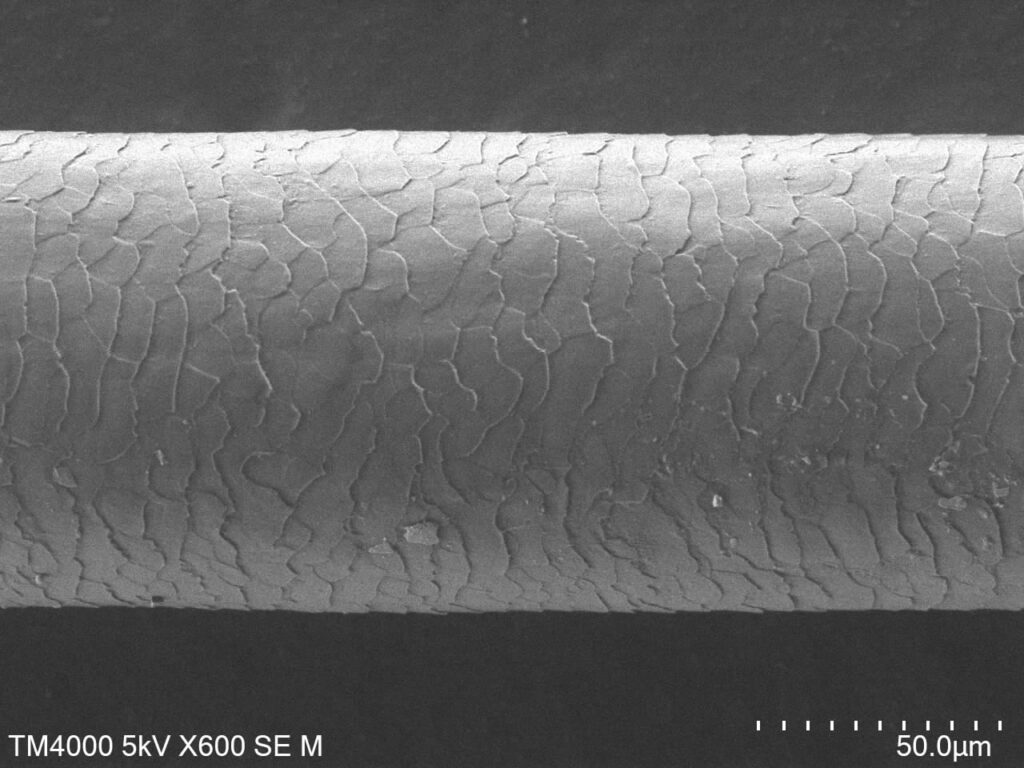

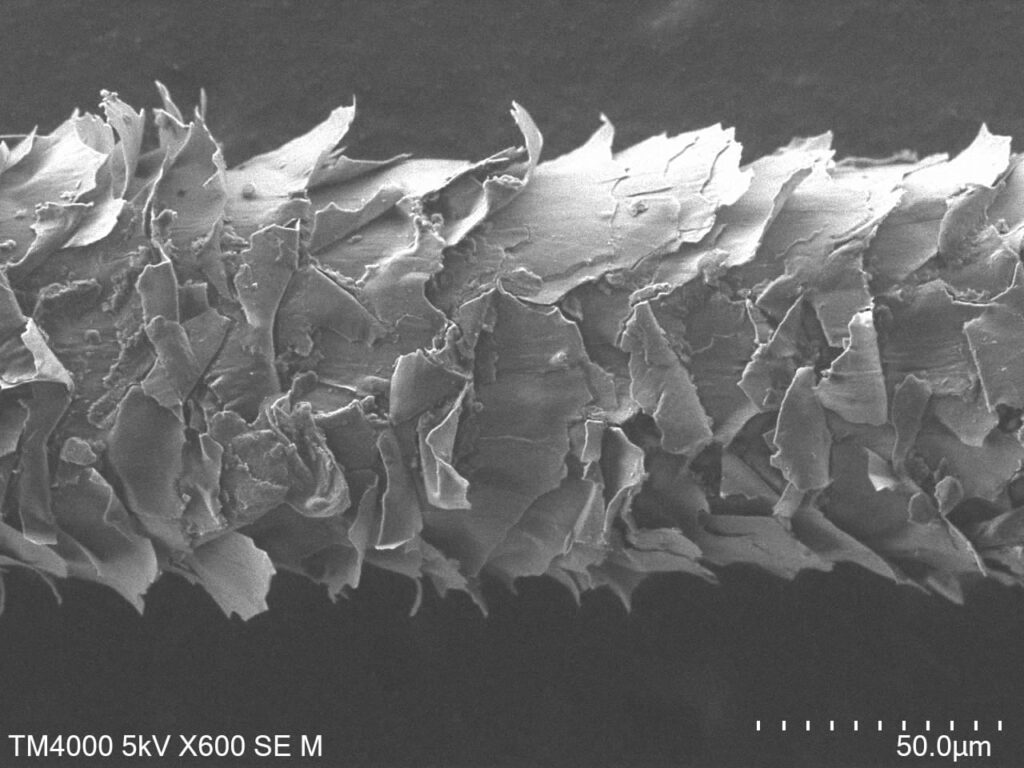

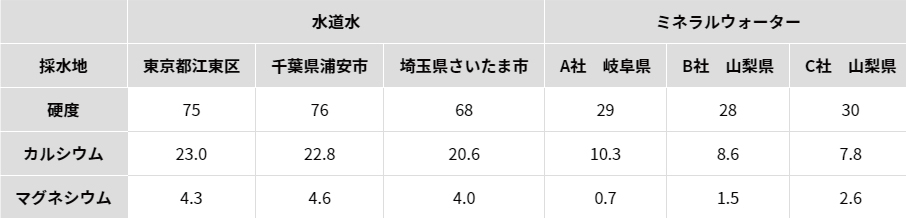

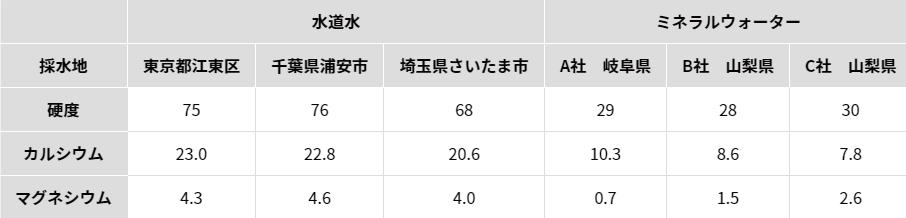

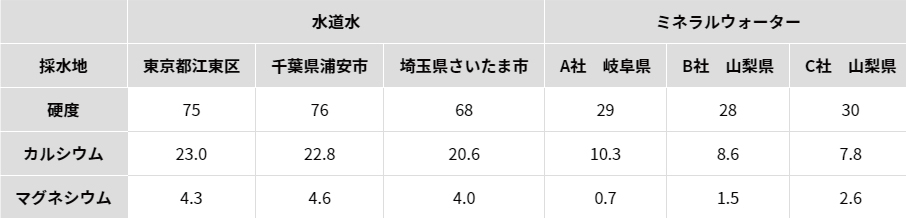

ちなみに、ら・べるびぃ予防医学研究所で水道水と市販のミネラルウォーターを検査したところ、水に含まれるミネラルの量は水道水の方が多いという結果が出ています。

したがって、一概にこれがいいということはなく、個人の目的やお好みで選んでください。

Q:炭酸水は体に良いのか?

炭酸水を飲んだ場合の効果について下記のようなことがいわれているようです。

・血流が良くなり、血圧が下がる(ダイエット効果もある)

炭酸水を飲むと血液に炭酸が入り血中二酸化炭素濃度が高まる。すると酸欠になった状態を回復しようと体は血流を増やし、血管を拡張させる。結果的にエネルギー消費が増え=痩せて、血圧が下がる、という論理のようです。

➡ 論文を探してみましたが、そのような論文は見つけられませんでした。

ネットでは、この効果があちこちで取り上げられていましたが、その出処となる研究について出典を明記してある記事も見つけられませんでした。

したがって、この効果については広く語られていますが、明確なエビデンスがないため分かりません。

・疲労回復

炭酸水素イオンが、疲労物質である乳酸の水素イオンを取り込み、結果的に乳酸を減少させる、という論理のようです。

➡ かつては、乳酸は疲労物質として知られていましたが、今ではそれは間違っていることが分かっています。

つまり、そもそもの前提が違うのでこの効果については懐疑的です。

・整腸効果

➡ 炭酸ガスが腸を刺激し蠕動運動を促進するといわれています。

また、海外ではお腹を壊したときに炭酸の入った飲み物でケアする国も多くあるようです。

・炭酸水は骨や歯を溶かす

➡ 骨や歯を形成するカルシウムは酸に溶けやすい性質がありますが、飲みことで炭酸水が骨に直接触れることはなく、歯については、唾液で酸が中和されるためほどんど影響はないと考えれています。

https://www.healthline.com/nutrition/carbonated-water-good-or-bad#bone-health

まとめると、炭酸水は、水分補給のほかに、シュワっとはじける爽やかな飲み口が楽しめ、整腸効果も期待できる飲料といえそうです。(ここでの炭酸水は無糖のものを想定しています)

Q:エプソムソルトは風呂釜を傷めるのか?

➡ こちらについては、風呂釜のメーカーなどにお問い合わせいただくほうが確実な回答を得られると思いますので回答を控えます。

Q:水質検査では、その水のミネラル状況もわかりますでしょうか?除去できた有害物質がわかる感じの検査なのでしょうか?

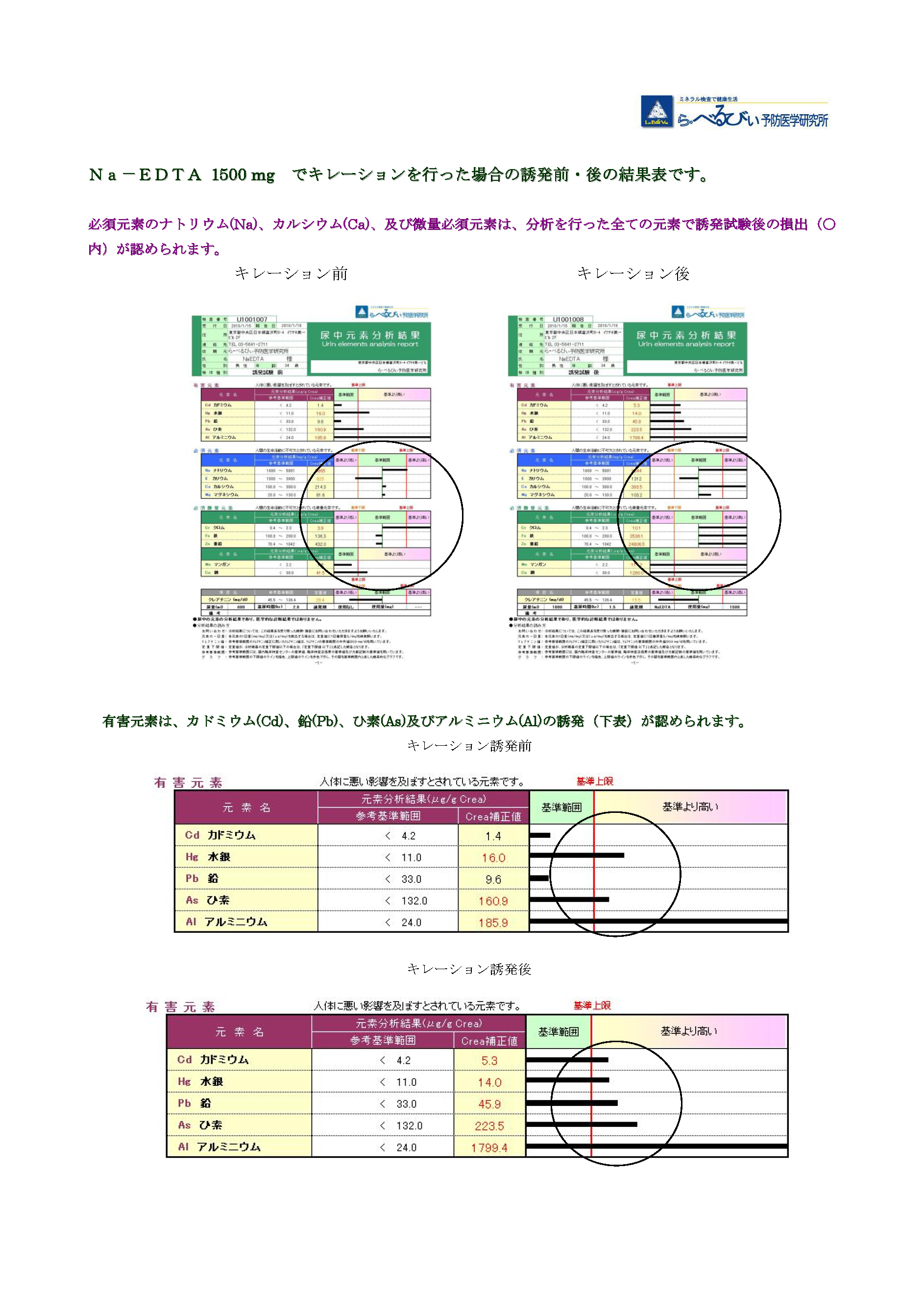

➡ 水質検査を、ら・べるびぃ予防医学研究所のおうち水ミネラル検査×2(ダブル)とすると、

おうち水ミネラル検査×2(ダブル)では、2種類の水を測定します。

したがって、検査結果を比較することで除去された物質が推定できます。

おうち水ミネラル検査×2(ダブル)では、2種類の水が検査できます。

例えば水道水と浄水器、ミネラルウォーターと井戸水など、お好きな水を2種類を検査することで普段使っている水にどの程度ミネラルや有害金属が入っているのかを比較することができます。

毎日、何気なく飲んでいる水。

同じ水でも含まれているミネラルには差があること、知ってますか?

水道水には市販のミネラルウォーターに劣らないミネラルが含まれています。

一方、鉛やカドミウム、ヒ素などの有害金属は、水を沸騰させても、氷らせても、含まれている量は減りません。

毎日使う水に何が含まれているのか、検査してみませんか?

もっとも身近な水について44ページにまとめた水ハンドブックをプレゼントしています。

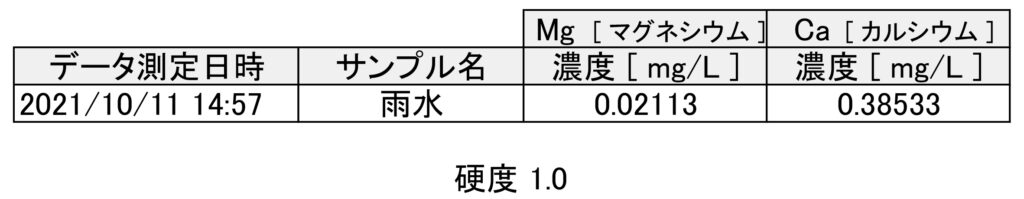

2021年10月1日、関東に接近した台風16号の影響で、東京も大雨となりました。

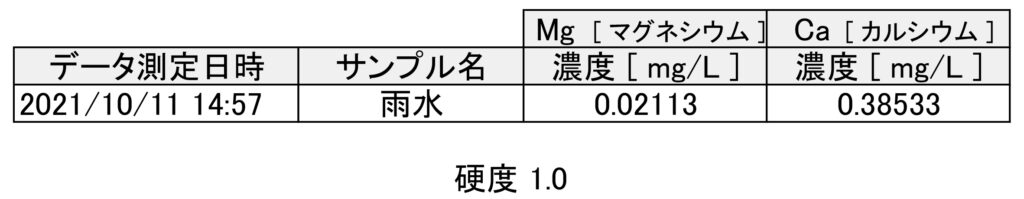

そのときの雨を集めて測定してみました。

ビーカーを会社の窓際に置き窓を開けて雨水を集めていたのですが、吹き込んだ雨で建物の中がびしょ濡れになってしまい怒られてしまいました。

そこで、風で飛ばされないように賞味期限の切れた備蓄用のビスコを重しにし、道路の端に置いて雨水を集めました。

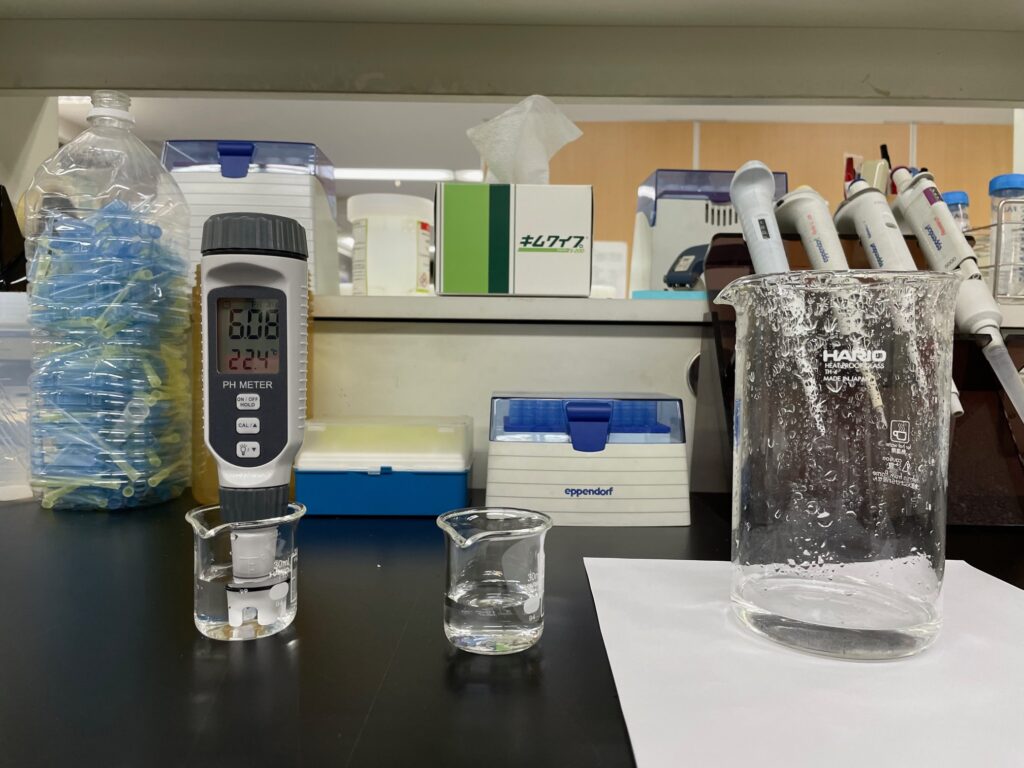

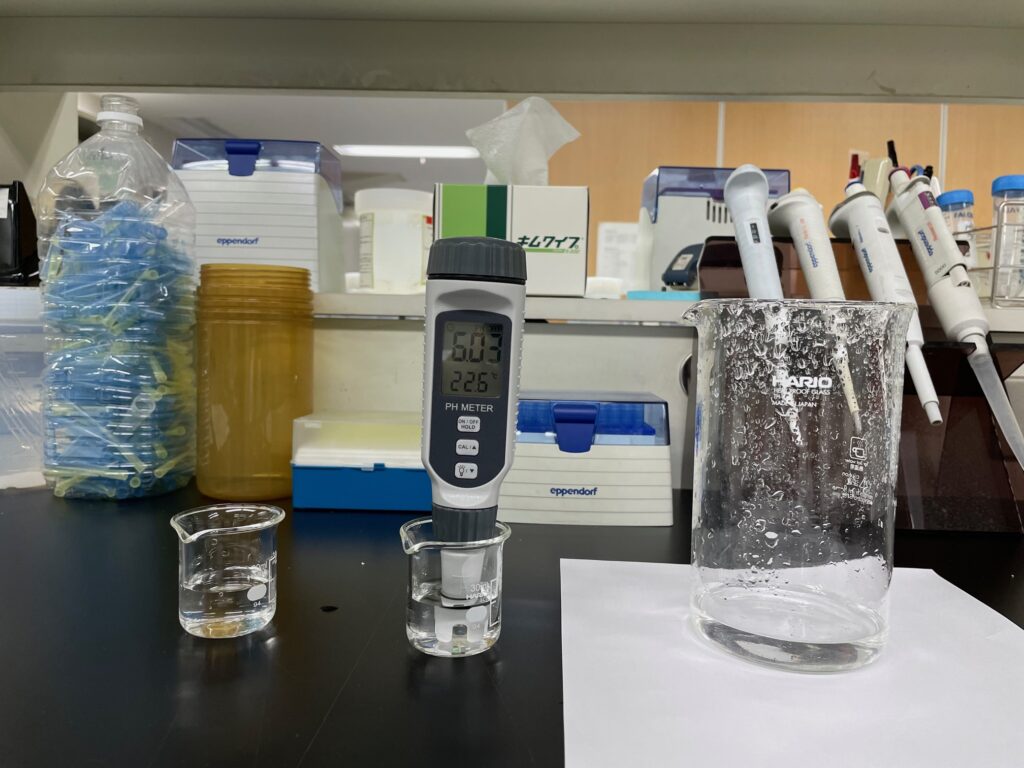

2回測定し、それぞれpHは6.08と6.03でした。ほぼ同じです。

水道水のpHの平均値は7.4なので、やや酸性です。

硬度は1.0。超軟水です。

水は、地上に落ち、岩盤や土壌のミネラルを取り込むので、雨水がカルシウム、マグネシウムをほとんど含まない超軟水なのは納得です。

参考に、上部で記載した水道水と市販のミネラルウォーターの硬度表をもう一度載せておきます。