南部鉄器と「立ち眩み」

先日、イオンに出かけたときのこと。

ふと目に留まったのが「南部鉄器の鉄瓶」でした。

デザインの重厚さや、ずしっと手に伝わる重量感に惹かれ、購入しました。

ワンパンマンチャレンジと体調の変化

2025年の七夕から始めた「ワンパンマンチャレンジ」。

毎日続ける中で、足の関節の痛みや肉離れなど、体のあちこちが悲鳴をあげる場面も多々ありました。ワンパンマンチャレンジについては↓↓

その中でも一番厄介なのが――「立ち眩み」。

座って立ち上がると、かなりの頻度でフラッとするようになったのです。

「これは鉄不足かな?」と思いつつも、食事ではしっかり肉を食べている。

だからこそ、余計に気になっていたところで南部鉄器と出会ったわけです。

毛髪ミネラル検査と鉄

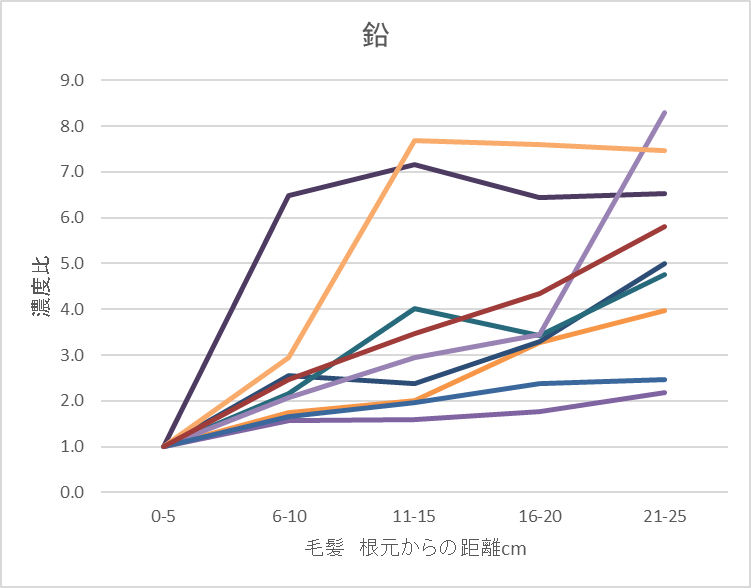

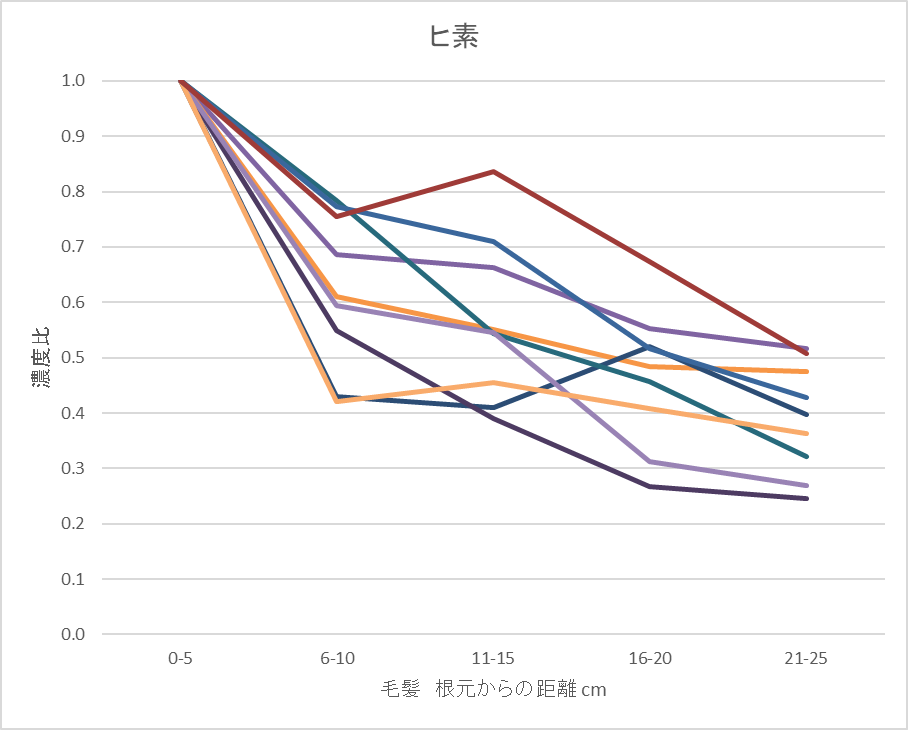

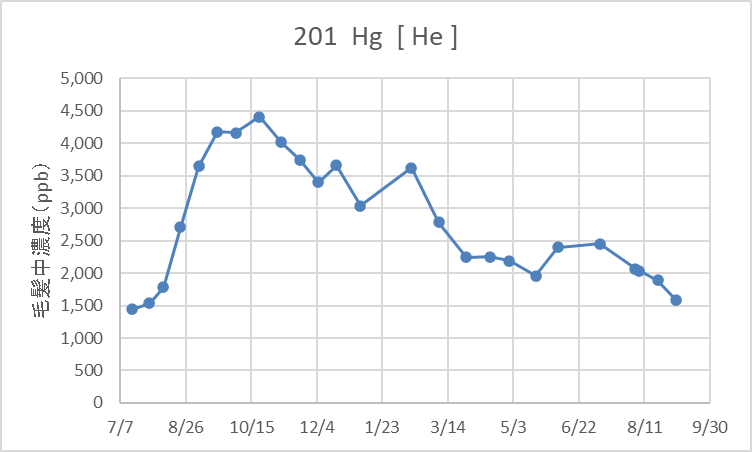

私どもが行っている毛髪ミネラル検査でも、南部鉄器を利用されている方の中には「鉄が高い」結果が出る方が印象的に多いのです。

もちろん、質問票で「南部鉄器を使っていますか?」とお聞きしているわけではないので統計的なデータではありません。

あくまでも印象の範囲です。

一般的に毛髪ミネラル検査では、子どもは鉄が高く、大人になるにつれて鉄は低下し、比較的ブレが少なくなっていきます。

ところが一部の方では、大人であっても子ども以上に鉄が高いケースが見られるのです。

南部鉄器から溶け出す鉄の形態

鉄は体に必要なミネラルですが、「多すぎてもよくない」というのはよく知られています。

それでも、私自身「立ち眩みが少しでも改善するなら」と思い、南部鉄器を試してみることにしました。

ここで面白いのが、南部鉄器から溶け出す鉄の形。

てっきり吸収されにくい「3価鉄(Fe³⁺)」だと思っていたのですが、調べてみると意外にも「2価鉄(Fe²⁺)」が多いとのこと。

実は鉄というのは非常に複雑で、腸から吸収されやすいのは2価鉄。

けれども体内に入ると3価鉄になり、さらにヘモグロビンに取り込まれるときには再び2価鉄になったりするんです。

南部鉄器から溶け出す鉄の量

しかし残念ながら南部鉄器(鉄瓶)から溶け出す鉄は微々たるものだということが分析してみてわかりました。

すべてが2価鉄(Fe²⁺)だったとしても誤差の範囲程度の量しか溶出はしませんでした。

あくまで中性の水をいれた場合において溶け出す鉄の量は微々たるものです。

料理などで利用する鉄なべやフライパンの場合においては1日の摂取量を左右するほど溶出する、という報告もございます。

鉄はもろ刃の剣!?

鉄は不足すると貧血などの不調を招きますが、逆に摂りすぎても良くありません。

体内の鉄が過剰になると、余分な鉄は活性酸素を生み出しやすくなります。

活性酸素は本来、細菌やウイルスから体を守るために使われるものですが、過剰に発生すると自分自身の細胞を攻撃してしまいます。

その結果、細胞膜やDNAを傷つけ、細胞の劣化や老化を早める原因となるのです。

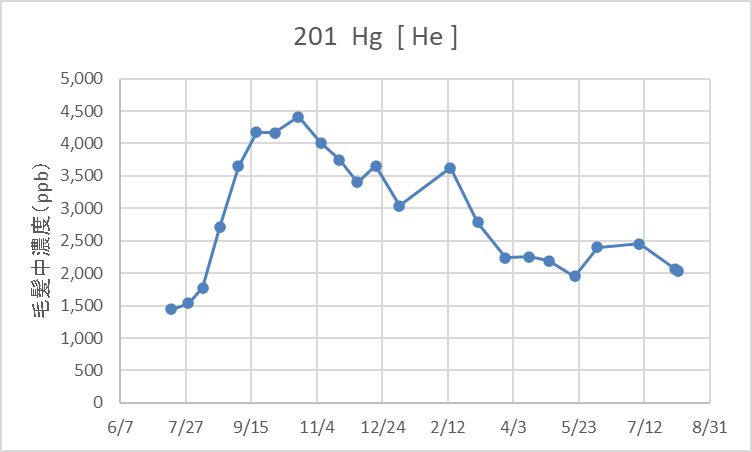

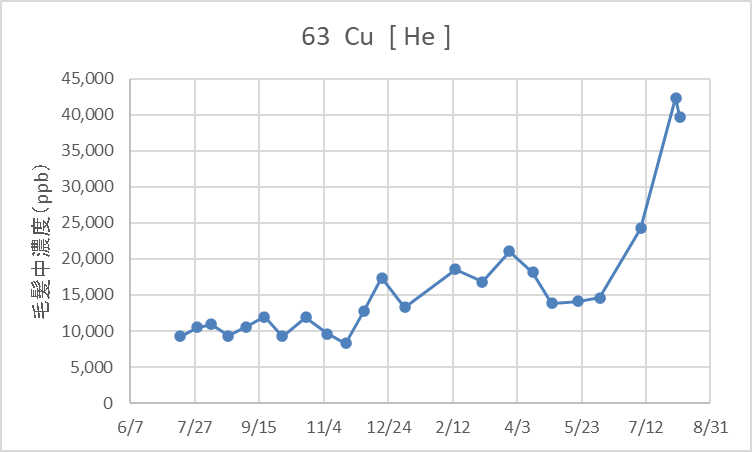

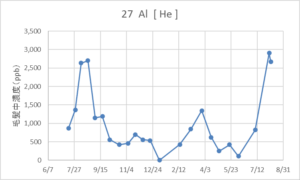

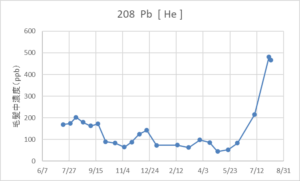

毛髪ミネラル検査の結果は?

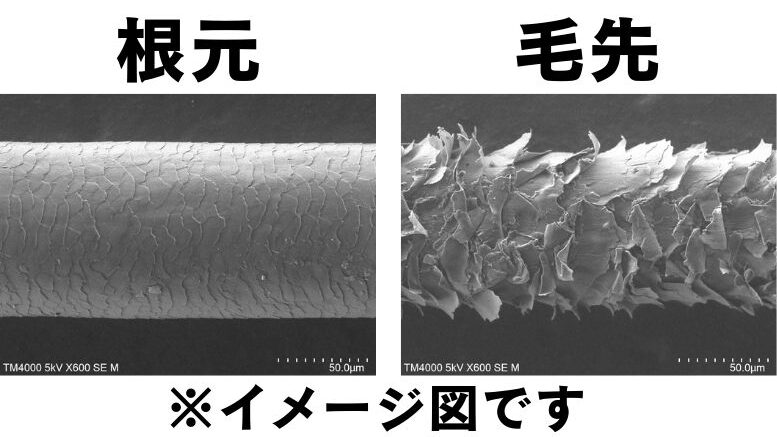

※根元1cmを採取しています。(通常の毛髪ミネラル検査は3cmです)

水の分析の通りですが、、、変わりませんでした。まぁ当然ですよね。

南部鉄器を使っている、という方が鉄が高かったのは鉄瓶タイプではなく鉄なべタイプで料理するのに使っているのではないかと。

※鉄は酸性下でイオン化しやすいため、南部鉄器の鉄瓶に中性の水を入れても、鉄の溶出量はごくわずかです。したがって、鉄補給の効果はあまり期待できません。

南部鉄器を使ってみて感じた変化

最近、日常に南部鉄器を取り入れてみたところ、思わぬ変化を実感しました。

朝、慌ただしく駆け出すのではなく、余裕をもって起きて南部鉄器をセットして火にかけて飲む、というモーニングルーティンが習慣化し、わゆるプチ丁寧な暮らしが出来ております。正直、私には丁寧な暮らしは縁がないと思っていました。

立ち眩みはどうなったのか、ですが、、、そこはあまり変化はありませんでした。

ランニングのパフォーマンス向上

私はランニングを続けているのですが、南部鉄器を意識的に摂るようになってから、タイムも上がりました。

10kmランのベストタイムは、これまで 49分5秒(1km4分55秒ペース) でした。それが、なんと 41分39秒(1km4分10秒ペース) に短縮できたのです。

ただしこれは南部鉄器というよりも、他の要因も考えられます。

気温が下がってきた、靴を変えた、継続によるパフォーマンスの向上、などこれらも大きく影響していると考えております。

酸素を利用できる体は強いはず

私たちの体は酸素を利用して効率よくエネルギーをつくり出しています。鉄は、その酸素を運ぶ役割に深く関わる栄養素です。

南部鉄器ではあまり残念ながら鉄は溶出量は多くありませんでしたので、次は推奨しておりませんが、鉄のサプリメントを用いて試してみたいと思います。

まとめ

残念ながら南部鉄器では毛髪ミネラル検査や体感では目に見える変化はありませんでした。しかし、丁寧な暮らし、ずしっとくる重厚感についてはとても愛着がわくものです。

ら・べるびぃ予防医学研究所

「知ることは、すべてのはじまり」

ミネラル分析の専門機関として、毛髪・血液・飲食物など様々な検体を分析しています。

2000年の創業以来、皆さまの健康に役立つ検査や情報を提供しています。

ら・べるびぃ予防医学研究所のミネラル検査へ