今回は、妊婦さんとお子さんの健康を守る上で非常に重要な示唆を与える研究結果をご紹介します。子どもの健康と環境に関する大規模な全国調査、通称「エコチル調査」から、妊娠高血圧症候群と血液中の特定の重金属元素の関連性について、注目すべきデータが発表されました。

発表のポイント:重金属濃度が高い妊婦さんはリスクが高い

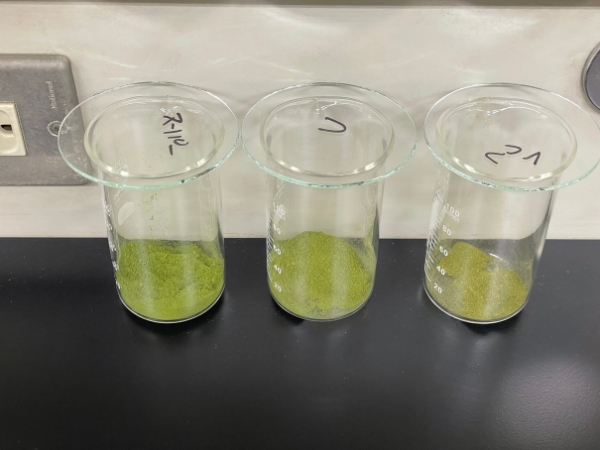

国立環境研究所の森本靖久研究生らの研究チームは、約9万人の妊婦さんのデータを詳細に解析しました。その結果、以下の関連性が示されました。

- 血液中の鉛、カドミウム、水銀という3つの重金属元素の濃度が高い妊婦さんは、濃度が低い妊婦さんに比べて妊娠高血圧症候群の発症リスクが高いことが判明しました。

- 特に、リスクの増加幅は以下の通りです。

- 血中鉛濃度が最も高いグループは、低いグループと比べリスクが58%増

- カドミウムでは30%増

- 水銀では15%増

このデータは、大規模な日本人妊婦のコホート研究として、重金属ばく露と妊娠高血圧症候群の関連を裏付ける非常に貴重なものです。

そもそも「妊娠高血圧症候群」とは?

「妊娠高血圧症候群」とは、妊娠20週以降に高血圧を発症し、多くの場合、尿中にタンパクが出てくるなどの症状がみられる状態です。

- お母さんへの影響: 腎臓や肝臓などの臓器に負担がかかり、けいれんなどの重篤な合併症を引き起こすことがあります。

- 赤ちゃんへの影響: 胎盤の機能が低下し、発育が遅れたり(胎児発育不全)、早産になるリスクが高まります。

- 将来への影響: この病気を経験した女性は、将来的に心血管疾患(心臓や血管の病気)のリスクが高まる可能性が指摘されています。

過去の国際的な研究では、重金属と妊娠高血圧症候群の関連について結果が一致せず不明な点も多かったため、今回の日本の大規模データによる検証結果は非常に注目されています。

研究結果を読み解く上での大切な注意点

ただし、この研究結果を受け止める上で、私たちが冷静に理解しておくべき重要な注意点があります。

それは、「重金属が原因で、妊娠高血圧症候群になった」と断定はできないということです。

研究チームも指摘しているように、「因果関係が逆転している可能性」も考えられるからです。

因果関係が逆転?

妊娠高血圧症候群を発症した結果、体の状態(例えば、腎機能や血流など)が変化し、かえって血液中の重金属が排出されにくくなり濃度が高くなった、という可能性も考えられます。

つまり、現時点では「鶏が先か、卵が先か」のように、重金属濃度の上昇が原因なのか、それとも病気の結果なのかを、この研究だけでは特定できないのです。

私たちにできること:今後の研究に期待しつつ

今回の研究は、重金属のばく露(体内に取り込むこと)と妊娠中の体調との間に何らかの関連があることを強く示唆するものです。

重金属のばく露を減らすことが、妊娠高血圧症候群や将来の心血管疾患のリスクを減らすことにつながるのかどうかは、今後のさらなる研究が必要とされています。

現時点では、重金属を避けるための特定の行動を強く推奨することはできませんが、日頃から妊婦さんの健康全般を守るための行動に努めることが、最も大切です。

- バランスの取れた食生活: 特定の食品に偏らず、多種多様な食材から栄養を摂りましょう。

- 質の良い睡眠と適度な運動: 妊娠中の医師の指導のもと、健康管理全般に努めましょう。

今後の研究の進展に期待しつつ、日々の健康管理を大切にしていきましょう!

参考情報:

- 国立環境研究所ニュース:https://www.nies.go.jp/whatsnew/2025/20251028/20251028.html

- 原著論文(英文):Associations between blood heavy metal concentrations and hypertensive disorders of pregnancy in the Japan Environment and Children’s Study(Journal of the American Heart Association 掲載)

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.125.042183

ら・べるびぃ予防医学研究所

「知ることは、すべてのはじまり」

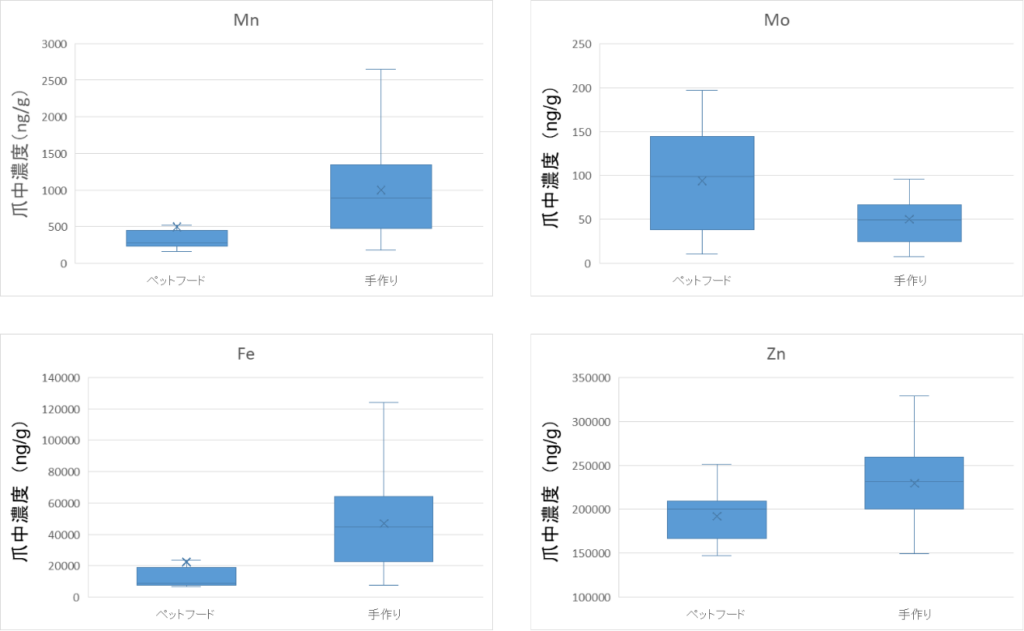

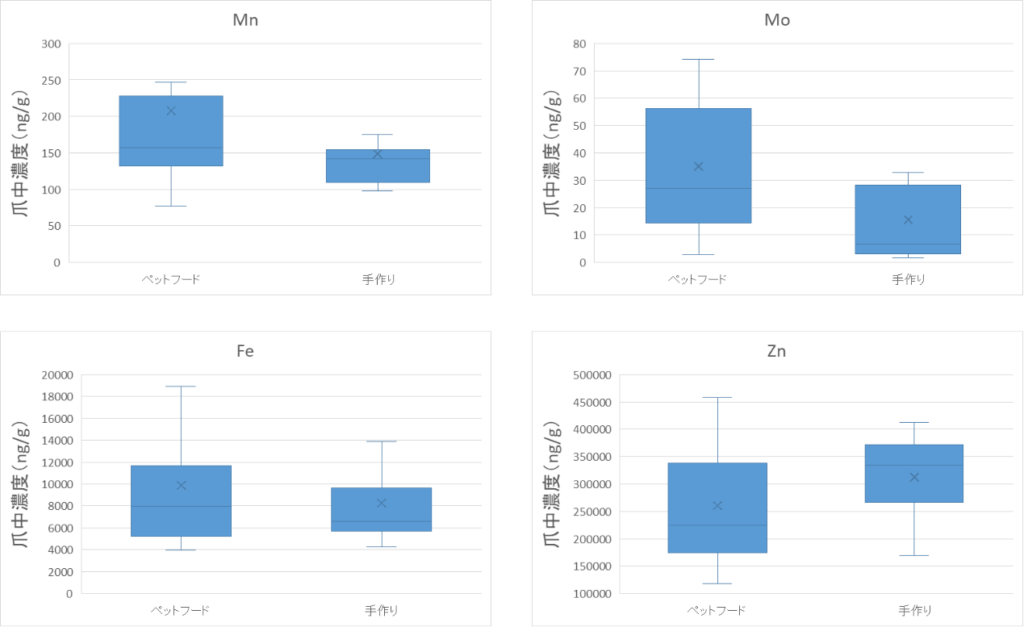

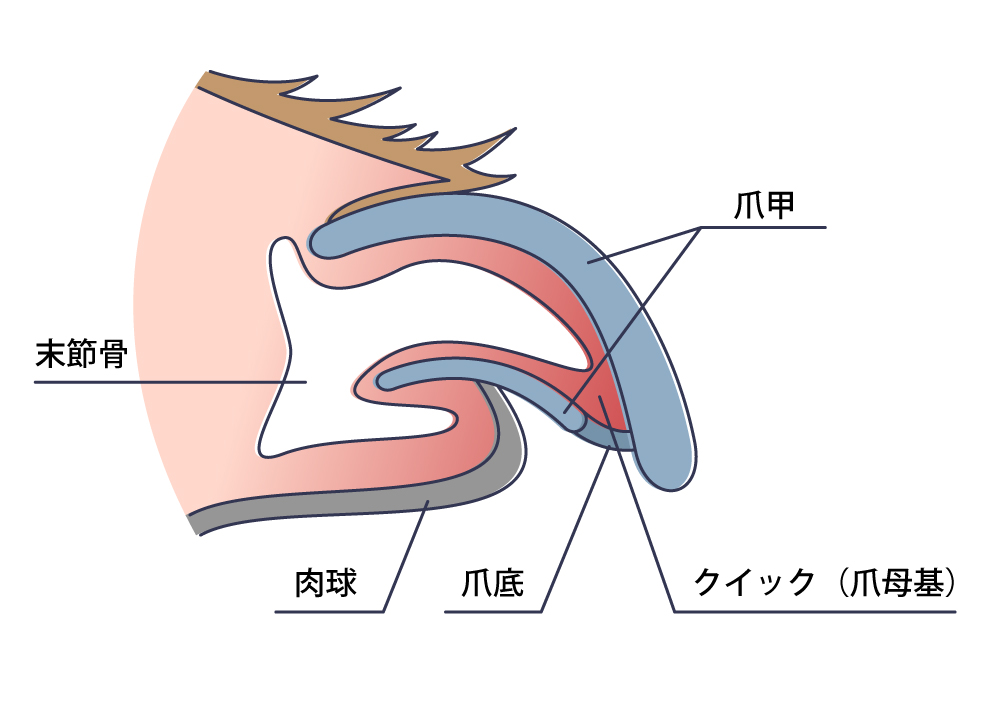

ミネラル分析の専門機関として、毛髪・血液・飲食物など様々な検体を分析しています。

2000年の創業以来、皆さまの健康に役立つ検査や情報を提供しています。

ら・べるびぃ予防医学研究所のミネラル検査へ