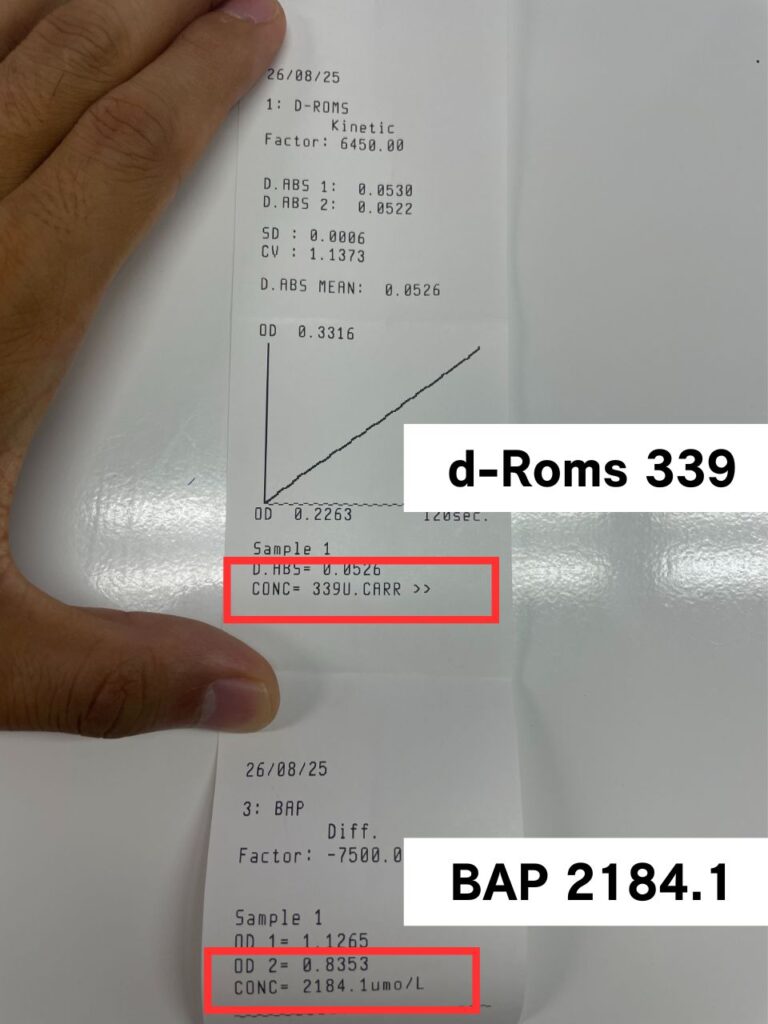

弊社代表・筒井が、ウイスマー株式会社様にて「d-Romsテスト」「BAPテスト」という検査を受けてきました。

簡単に言うと 少量の血液から酸化ストレス度と抗酸化力を測定できる検査 です。

当社でもこの分析装置の販売代理をさせていただいており、大学病院をはじめ多くの医療機関に導入されています。

実際に多くの論文も出ております。

詳細はこちら(医療機関様や大学様にご案内可能です)

そもそも酸化ストレスとは?

酸化ストレスとは、体の中で“サビ”のようなダメージがたまってしまう状態のことです。

私たちの体は呼吸や代謝のなかで少しずつ「活性酸素」というものを作り出しています。これは本来、ばい菌やウイルスと戦うためにも必要なものですが、増えすぎると細胞や遺伝子に傷をつけてしまいます。

その一方で、体にはビタミンCやEなどの「抗酸化物質」があり、活性酸素を中和して守ってくれています。

つまり、

活性酸素(攻撃する側)

抗酸化力(守る側)

このバランスが崩れて「攻撃>守り」になった状態が 酸化ストレス です。

炎症があると活性酸素が増えるため、酸化ストレスも上がりやすくなります。

なぜ筒井が受けたのか?

理由は…彼が最近、とてもよくわからないチャレンジをしているからです。

その名も 「ワンパンマンチャレンジ」。

(筒井のインスタはこちら @dekkai.vitamin)

「ワンパンマン」という漫画・アニメをご存じの方も多いと思います。

主人公のサイタマ先生は、

腹筋100回、腕立て100回、スクワット100回、ランニング10km

これを毎日続けることで最強のヒーローになったのですが、筒井はなぜかそれをリアルに実践しているのです。

50日目のリアル

開始は7月7日。一昨日でちょうど 50日目。

結果は… 満身創痍。

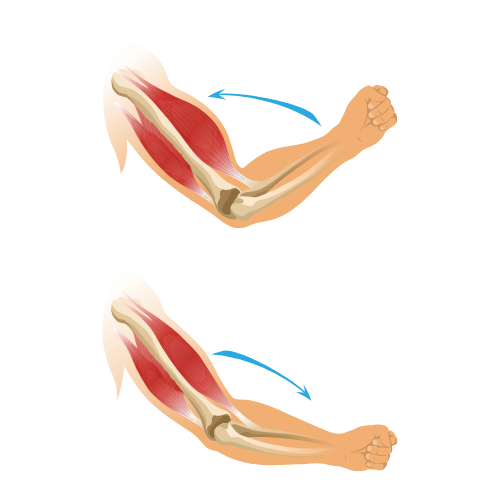

肉離れ

膝や股関節の痛み

それでも走り続ける朝4時のランニング

正直、社員としては「痛いならやめたらいいのに」と思うのですが、

本人は「サイタマ先生は3年間やったんだ!」と謎の理屈で続けています。

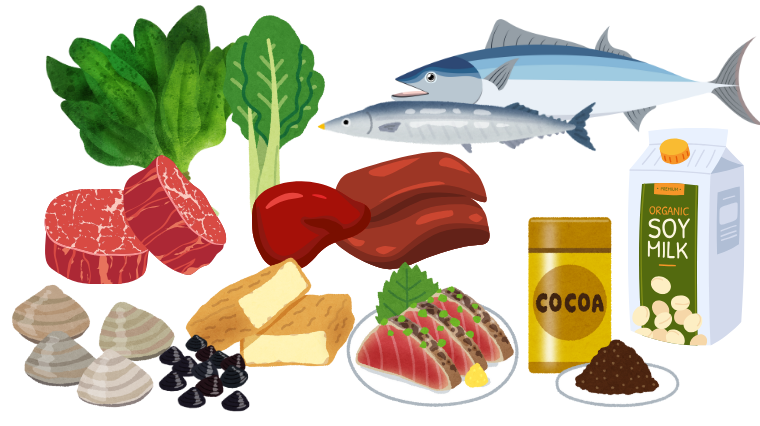

毛髪ミネラル検査で異変が!

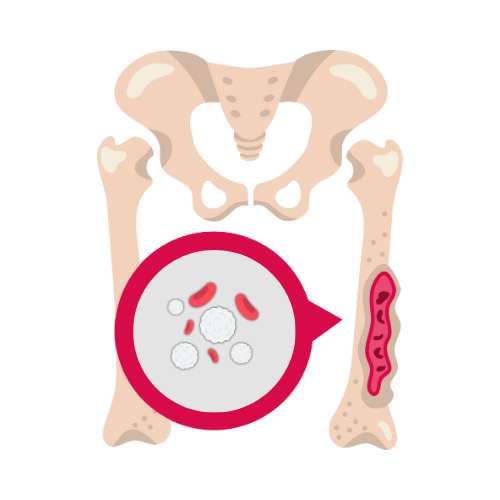

実は筒井、2~3週間に一度は毛髪ミネラル検査を受けています。

ある日、その結果を見てびっくり。

なんと 銅(Cu)が急上昇 していたのです。

「銅が…どうして…???」

(…ここは笑うところです)

いきなり高くなったので、コンタミかな?と再度髪をとって検査をしてもほぼ同じ結果に。これはあきらかに高くなっているな、と。

思い当たるのは、食事内容の変化ではなく、むしろ炎症。

銅はセルロプラスミンという炎症に関わるタンパクと結合するため、体の炎症が強まると上がりやすいのです。

「もしかしたら酸化ストレスも高くなっているのでは?」

そう考えた筒井は、すぐにウイスマー様へ連絡し、検査を受けたのです。

気になる結果は…?

ドキドキの検査結果。

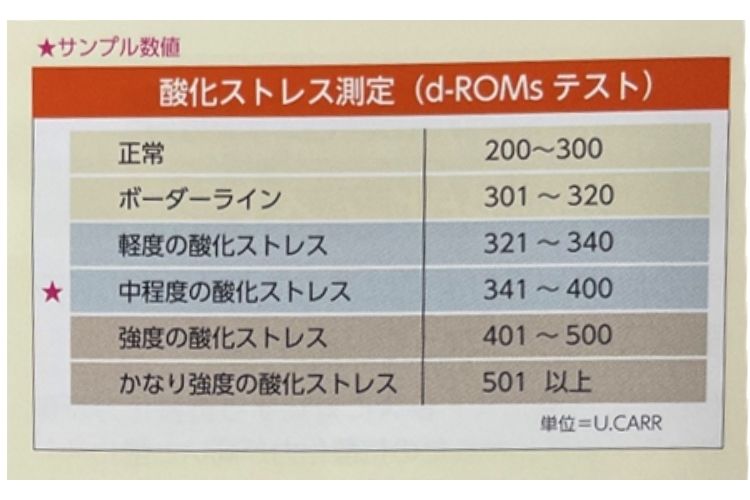

数値は d-Roms 339。

「これは相当高いのでは…!?」と身構えましたが、

判定はまさかの軽度の酸化ストレス。

毎日腹筋・腕立て・スクワット各100回、ランニング10kmを50日も続けて軽度…。

「ははは、まだまだ追い込めるってことか!」

と本人は妙に前向きになっています。

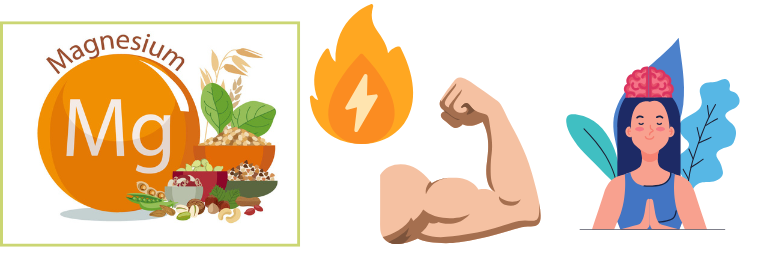

ビタミンCのおかげ?

ちなみに筒井は毎日 ビタミンCを10gほど 摂っています。

もしかするとその抗酸化作用で酸化ストレスが軽度にとどまっているのかもしれません。

まとめ

筒井は現在「ワンパンマンチャレンジ」に挑戦中

銅の上昇=炎症のサイン?

酸化ストレス検査を受けてみたら「軽度」だった

ビタミンCが意外と効いているのかも?

今後も筒井の体の変化と、検査の結果を追いながらレポートしていきます。

どうか温かい目で見守ってください。

ウイスマー様にもぜひ100日目にもお越しくださいと言われておりますので、また伺いたいと思います。

ちなみに「ワンパンマン」をまだ読んでいない方はこちらからどうぞ。めちゃくちゃ面白いです。

ら・べるびぃ予防医学研究所

「知ることは、すべてのはじまり」

ミネラル分析の専門機関として、毛髪・血液・飲食物など様々な検体を分析しています。

2000年の創業以来、皆さまの健康に役立つ検査や情報を提供しています。

ら・べるびぃ予防医学研究所のミネラル検査へ