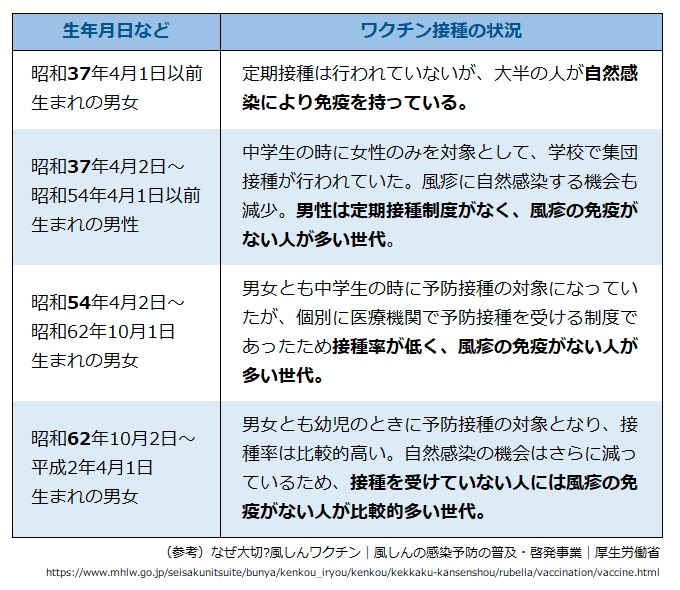

つまり、今年になってまだ3か月もたたないうちに4年間の患者数を超える人が風疹に感染しています。患者の多くは30~50代の男性や20~30代の女性。予防接種を受けていないか、免疫を十分に獲得できていない可能性のある人たちです。

風疹の感染力はとても強く、インフルエンザの2~4倍と言われています。

風疹の感染力はとても強く、インフルエンザの2~4倍と言われています。ただし、「三日ばしか」という別名のとおり、通常、感染しても症状は比較的軽く、数日で完治します。まったく症状が出ない人もいます。

一度感染すると生涯に渡り免疫ができます。風疹の最大の問題は、妊婦の感染です。

妊婦が感染すると、赤ちゃんに難聴・心疾患・白内障などの障害が生じる可能性があり、初期ほどその確率が高く、妊娠1カ月で風疹に感染するとなんと50%以上の確率で赤ちゃんに障害が生じます。

「妊婦に風疹を感染させない」ということが、風疹の予防接種の最大の目的なのです。

今まで、各自治体では、風疹の抗体検査やワクチンに補助金を出すなどの対策をとってきました。

しかし、

「自分は妊娠しないから関係ない」

「かかっても重症になるわけではない」

「ワクチンはお金がかかる」

「わざわざ受診するのはめんどくさい」

など、理由はさまざまですが、なかなか接種率が上がりませんでした。

そこで厚生労働省は2019年4月からの3年間、特に抗体保有率が低い現在39~56歳の男性に対し

・タダで

・日本全国どこでも

・会社員の場合は、会社の健診のときに

・自営業者の場合は、40歳以上の特定健診のときに

抗体検査が受けられるという対策を実施します。

これはすごいことです。

健診の「ついでに」ってとこが素晴らしい。

厚労省がんばりました!

みんなで赤ちゃんを風疹から守りましょう!

参照:

『先天性風疹症候群で亡くなった娘の宿題 同じ思いをする親子を二度と出さないために』←先天性風疹症候群で娘を亡くされた方の体験談。

NHK「ストップ風疹~赤ちゃんを守れ」←自分の風疹危険度が分かります。

『風疹流行止まらず、2週連続で患者100人超』毎日新聞 医療プレミア2019年3月18日

『風疹の予防接種、男性3年無料に 免疫ない39~56歳』朝日新聞デジタル2018年12月11日11時11分