9日間、みっちりと休んで遊びました。

リフレッシュしましたので、本日から頑張っていきます!

早々にお知らせできることがありそうですのでお楽しみにしててください!

本年もよろしくお願い申し上げます。

ら・べるびぃ一同

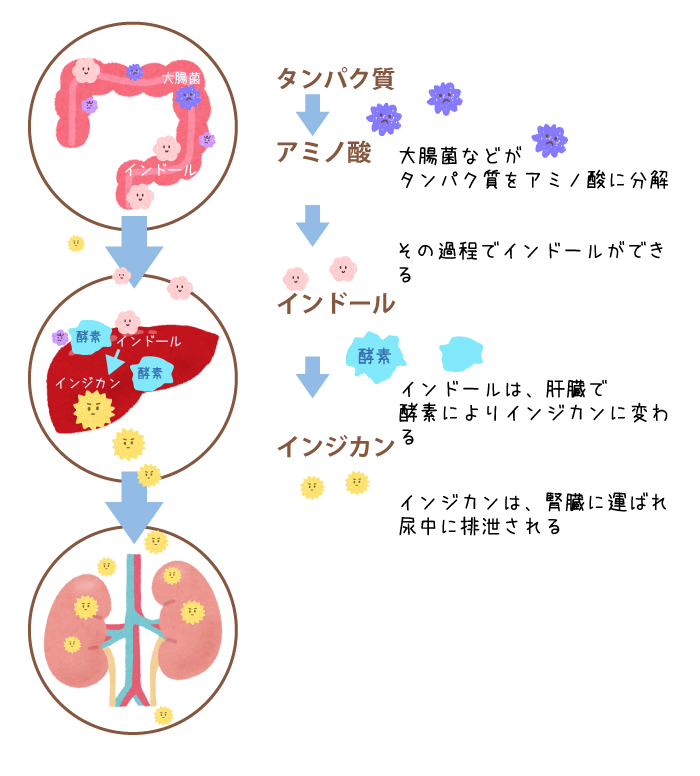

ミネラル検査を通じて健康に貢献してきた ら・べるびぃ予防医学研究所 は、新たに腸内環境検査を開始します。このサービスは、株式会社未病マーカー研究所との共同で実現したものです。

なぜ腸内環境が重要なのか?

「健康的な食生活をしているのにミネラルバランスが良くない」といったケースが多く見られます。その原因として 腸内環境の悪化 が考えられます。腸は「第2の脳」とも呼ばれるほど、健康全般に深く関わっています。この検査を通じて、自分の腸内環境の状態を明らかにし、より健康的な生活を目指しませんか?

腸内環境検査のポイント

こんな方に

検査の流れ

予約特典

ご予約された方にはもれなく新版ミネラルガイドを贈呈いたします。

お申込みはこちらから↓

いつもありがとうございます。

このたび、当社で実施しておりましたサブスクリプションサービス「毎月ミネラル検査」について、新規のお申込み受付を終了させていただくこととなりました。

現在ご継続中の会員さまにつきましては、引き続きご利用いただくことが可能でございます。

ただし、ご解約後は再度のお申込みができなくなりますので、何卒ご留意いただけますと幸いです。

今後は検査のサブスクリプションサービス「いつも予医ファミリー」のさらなる充実と品質向上に努め、皆さまの健康をサポートさせていただきます。

ご不明点やご相談がございましたら、お気軽に当社までご連絡くださいませ。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ら・べるびぃ予防医学研究所

前回のブログの反響が大変よかったのです。

見ましたよーって言っていただくと大変嬉しいです。えへへ

まぁもともとは爪の検査をもっと売らんがために調査をしたという邪な理由、げふんげふん、いや株式会社としては真っ当な理由です。

もともと爪は約半年前のデータと言い続けていたので、そりゃ売れません。皆さん知りたいのは今の情報ですから。

ご安心ください!!爪は直近のデータです!!HAHAHAHA!!!というほど神経が図太くないんです。小心者なのです。

前回は4か月間くらいの調査結果だったのですが水銀値は変わりませんでした。マグロとはんぺんを食べ続けたのに!おいしかったけど!体を張ったのにぃいいいい!毛髪はバッチリでたのは良かったけど。

それから1ヶ月くらい経って、ようやく、ようやく、爪に影響が出てきました。

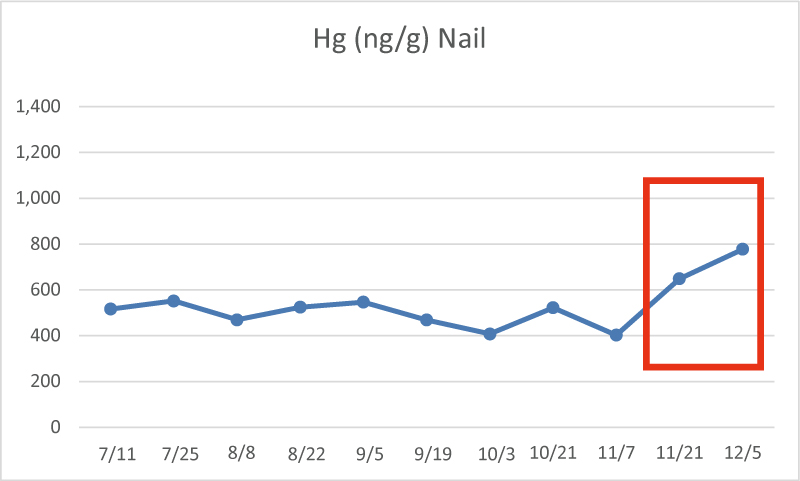

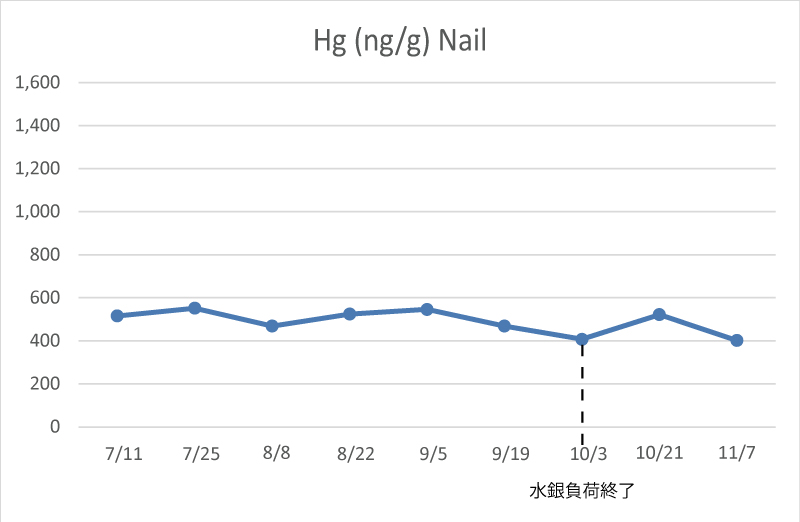

それがこちら!!

・・

・・・

・・・・

あがったぁああああ!!!!

11/21に上がる兆しが見え、そのまま下がることなく12/5も上がっております!!

これはこれは!!このまま上がり続けるのでは!!

4か月と10日で上がりました!132日ぐらいでしょうか。やりました。

半年前と言っていたけれど、私の場合は4か月と10日前でした!

・・

・・・

・・・・

ちょっとだけ直近に近づいた、よね。

ただし身長スピードには個人差が当然あるため、私の場合は132日でした。

なかなか水銀負荷試験やる?なんて言えないし、マグロ代も馬鹿にならないし。

わんちゃん、ねこちゃんなんてもってのほか、愛が強すぎるからそんなの絶対に参加するわけないし。

わんちゃん、ねこちゃんの爪は人間と違って爪母の近くまで取ることができるから直近のデータっぽいんだけど、その証明ってなかなか難しいですね。

続いてはこちら

検査ラインアップ

「山登りは健康に良い」となんとなくわかりますが、その理由は?と言われるとなんとも言えない。

当セミナーではアウトドアアクティビティがカラダに効く理由を様々な研究と医学的根拠に基づいて解説します。

運動、栄養、休養全ての観点から「自然と触れ合うことはカラダに効く」ということを知っていただき、日常生活にアウトドアを取り入れるポイントをご紹介します。

途中参加、退出自由です。

題名「アウトドアと健康 ~カラダに効く自然~」

開催日時:2025年2月13日(木) 12時~13時

費用:無料

定員:100名

講師:総合治療院 やま施術院 代表 山本 将也 様

ご参加をお待ちしております。

山本 将也 様 ご紹介

アウトドアガイド 高尾オーダーメイドツアーbyやま施術院 主宰

柔道整復師、東洋医学アドバイザー、臨床分子栄養医学研究会認定会員

10年以上に渡り、愛知県・沖縄県の接骨院・整形外科・デイサービスにて施術を行う。並行して幼少児の体操教室、アスリートへのパーソナルトレーニング、高齢者の健康指導など老若男女問わず心身の健康増進に携わる。

2018年、カナダ・BC州バンクーバーにて同市在住者への出張施術ビジネスを営む。

20年、世界一登山者数の多い山、高尾山の麓に完全予約制総合治療院「やま施術院」開院。21年、自然体験を通じて心身の健康を促進するアウトドアアクティビティガイド「高尾オーダーメイドツアー by やま施術院」をスタート。解剖生理学、東洋医学、脳科学、分子栄養医学、心理学、自然科学などの理論と自らの行動、それに伴う体験を統合して「本当の健康と豊かさとは?」を伝えています。

著書:裸足の力、カラダに効く最強のアウトドア健康法(ともにAmazon電子書籍)

instagram https://www.instagram.com/yamasejutsuin/

Youtube https://www.youtube.com/@yamasejutsuin

※お申込みには予医手帳の登録が必要です。

予医手帳会員登録後、ログインして「お申込み」メニューより参加したい予医セミナーの「参加する」をクリックしてください。

●申込方法イメージ

毛髪ミネラル検査を診療にご活用いただいている横浜心療クリニック院長巽先生に脳とこころを元気にするニューロフィードバック、精神科医から見たうつ病と水銀との関係についてお話いただきます。

題名:

すこやかな日常を取り戻しましょう!!

「脳とこころを元気にするニューロフィードバック/精神科医から見たうつ病と水銀の関係」

開催日時:2025年1月27日(月) 12時~13時

費用:無料

定員:100名

講師:横浜心療クリニック 院長 巽 雅彦 先生

ご参加をお待ちしております。

巽 雅彦 先生

医学博士

日本精神神経学会精神科専門医・指導医

日本心身医学会専門医

精神保健指定医

日本医師会認定産業医

経歴

1989年3月昭和大学医学部卒業、1996年昭和大学大学院医学研究科修了。

昭和大学東病院精神科、昭和大学付属烏山病院、埼玉中央病院神経科(現埼玉社会保険病院)、昭和大学藤が丘病院精神科に勤務し、2004年4月横浜心療クリニックを継承し、現在に至る。

クリニックを継承後、お薬を必要最低限にすることを目標にして、身体に負担の少ない治療法を取り入れ研鑽している。

※お申込みには予医手帳の登録が必要です。

予医手帳会員登録後、ログインして「お申込み」メニューより参加したい予医セミナーの「参加する」をクリックしてください。

●申込方法イメージ

ほんとにそのまま。

会社の昼休みに3ヶ月間毎日毎日毎日毎日毎日マグロとはんぺんを食べてみた。

感想:感動は3日まで

残りの2か月と27日は苦行でした。

やっぱりたまに食べるからごちそうですわ。

なんでそんなことをしたか、という経緯をお話するとズバリ!!

水銀負荷試験です。

毛髪は直近3ヶ月、爪は半年前の過去2週間のデータと言われています。

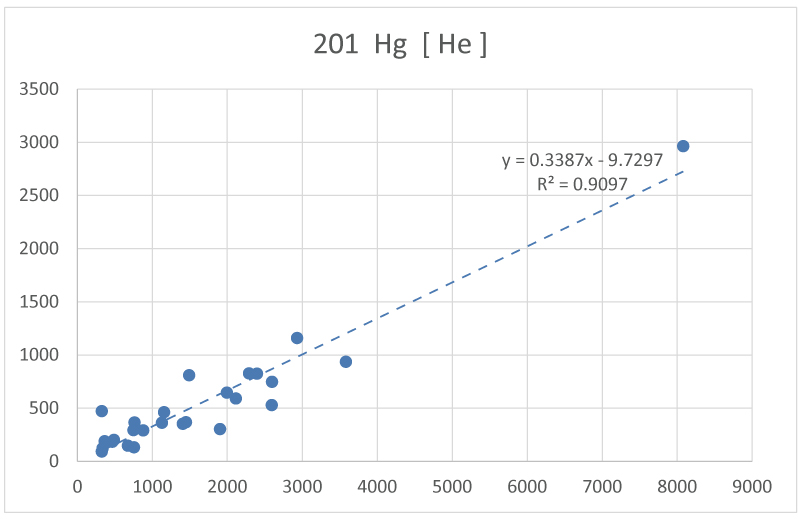

しかし実は毛髪と爪の検査を同時期に受けている方の水銀値はかなり相関しているんです。

n=26 同一人物の爪と毛髪の相関について(単位ng/g)

Rは相関係数といって1に近いほど強い関係があることになります。

ここのRの二乗=0.9はとんでもなく強い相関ということになります。

あれ?ってことは、、、もしかして爪は半年前とか言ってるけども、じつは直近のデータを反映しているのでは!!???

よし、実験だ!

というわけです。

爪が直近を把握しているということがわかれば、もっと売れるぞ!!ワクワク!!といった期待です。

そこで暴露源が限定的な水銀で確かめることにしました。

経験上、魚をよく食べる方は水銀値が高くなります。

私は魚より肉派のため、あまり魚を食べてきませんでした。

自分がうってつけの被験者だ、と思いとりあえず3ヶ月毎日マグロとはんぺんを食べることにしました。

毎日です。

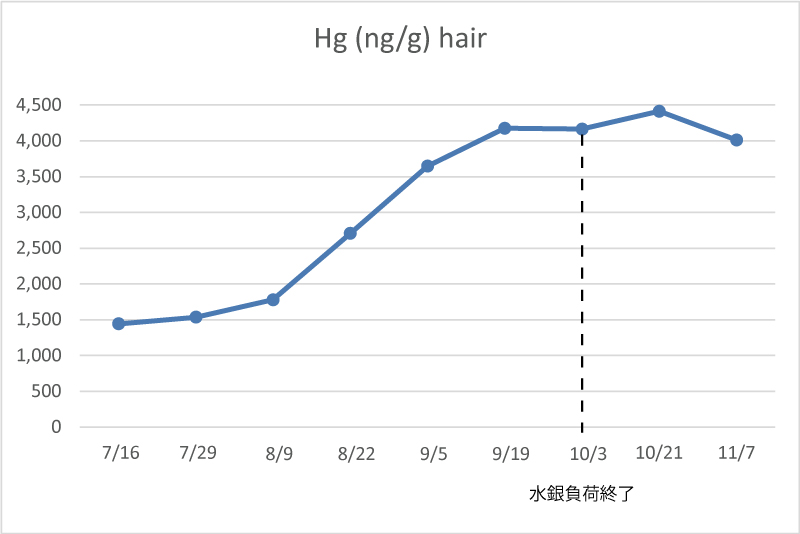

2024年の7月からスタートし、約2週間ずつ毛髪と爪の検査を行っています。

より変化がわかりやすいように毛髪は3㎝ではなく根元1㎝を検査しています。

※3ヶ月間食べ続け、10月3日でマグロの摂取は辞めています。

まずは毛髪の結果!ドーン!!

7月中旬から初めて8月22日ごろからぐっと上がってきました。

約1ヶ月です。

毛根から表皮に出るまでに約5mm、そして根元付近を切るといっても根元0mmを切ることは難しくだいたい5mmくらいは余っちゃいます。

都合1㎝ほどあるので、1か月後ぐらいから上がってくるのはその通りな気がします。

1500弱から4500弱まで上がりましたので、約3倍まで数値が上がりました。

流石、マグロです。

素直に上がってくれました。

さて次は爪です。これも同じように上がれば、爪をバンバン宣伝するぞ!!

爪の結果!ドーン!!!

爪あがんないやーん泣泣

まじか。。。

4か月たってもほぼ横ばい、、むしろ下がって、、、げふんげふん。

やはり当初の通り半年前のデータである、というのは正しそうです。

※正確にはまだ上がっていないのでいつ頃のデータか、というのはわかり次第またブログに投稿します。

2024年12月10日追記 続報はこちら↓

同時期に毛髪と爪を受けた方は日ごろの生活習慣を反映しているので、毛髪と爪がよく相関したものと思われます。今回実験のように「よーいどん」で始めたため、差が出たものと思います。

もし私と同じように水銀負荷試験やってみようと思った方は、水銀の解毒、排毒にセレンや亜鉛、ビタミンCがお勧めです!

ビタミンCは粉末タイプが風呂にも使えて使いやすいです、酸っぱいですが。

↓ブロンソン・ジャパン ビタミンCピュアクリスタル

今回の結果を踏まえて思ったことは、マグロはたまに食べるとおいしいです。

第1弾が大好評だったため、第2弾となります。

「塩には気をつけてるのにナトリウムが高かった」どうして?

「水銀が高かった」どうして?

などなど、

今回は、毛髪ミネラル検査の質問に回答する座談会形式での開催です。

年内最後の予医セミナ-となります。

事前に質問を募集します。

途中参加、退出自由です。

題名「毛髪ミネラル検査の質問に回答します」

開催日時:2024年12月12日(木) 12時~13時

費用:無料

定員:50名

講師:ら・べるびぃ予防医学研究所 専務執行役員 米川豊

聴講のみもOKです。

いただいたご質問に回答する座談会です。

ぜひ、質問をお寄せください。

ご参加をお待ちしております。

※お申込みには予医手帳の登録が必要です。

予医手帳会員登録後、ログインして「お申込み」メニューより参加したい予医セミナーの「参加する」をクリックしてください。

●申込方法イメージ

管理栄養士に日ごろの食事を分析してもらい、食生活のアドバイスをしてもらおう!

という新しいプロジェクトが進行中です。

まずは私の食生活を分析してもらったのですが、目からうろこのアドバイスをたくさんいただきました。

これは絶対にいいプロジェクトになる!

たくさんの方の健康をサポートする、いい企画になる!

と、強く強く確信しました。

私を感動させてくれた管理栄養士は、佐藤彩香さん。

佐藤さんは、東京オリンピックの競泳強化選手やプロスポーツ選手をはじめ、ダイエットや体質改善指導など、一万人を超える人たちと関わってきた方です。

どんなプロジェクトになるかは、また後日お知らせします。

管理栄養士 佐藤彩香さん

経歴

企業や保育園で栄養カウンセリング、献立作成、栄養計算、店舗運営を経験し、その後独立。

実践型の栄養サポートを行い、プロアスリート~スポーツキッズはもちろんダイエット希望や体質改善希望の方など累計一万人を超える人々と関わる。

現在はアスリート栄養サポート、専門学校非常勤講師、セミナー講師、レシピ開発なども行いながら、「あなたのかかりつけ栄養士」として活動。

所属学会

日本栄養士学会

日本スポーツ栄養学会

メディア歴

テレビ朝日「スーパーJチャンネル」

トライアスロン雑誌「lumina」

ヨガジャーナル

講演歴

東京家政短期大学部 栄養科

中央大学水泳部

東京ヴェルディ ジュニアユース

武蔵野大学 アメリカンフットボール

京都大学 ラクロス部

水戸ホーリーホック サッカー

HONDA 女子ソフトボール

など

・佐藤彩香オフィシャルサイト

・インスタグラム

・X(旧ツイッター)

そんな佐藤さんに、レシピを3つ、紹介していただきました。

血糖値のコントロールは、生活習慣病の予防や、精神的な不安定を回避、アンチエイジングなど様々なメリットがあります。食事の1番最初に副菜や汁物から食べることで、野菜や海藻やキノコ類に多く含まれる食物繊維をとれるので、血糖値のコントロールがしやすいのですが、毎日副菜や汁物を用意するのも大変かと思います。そんな時は主菜となるもので食物繊維がしっかりとれるおかずがおすすめです。秋に旬のキノコ類のエリンギやさつまいもは食物繊維が豊富です。甘味を出す際の砂糖も、上白糖ではなく、甜菜糖を使用して、血糖値を緩やかに上がる味付けにしております。

また、鮭はたんぱく質やビタミンD、カルシウムなどの栄養だけなく、アスタキサンチンなどの抗酸化栄養もとれます。アスタキサンチンは、血糖値のコントロールやインスリン抵抗性の改善に効果があると言われており、おすすめです。

材料(2人分)

| 鮭の切り身 | 2切 |

| さつまいも | 100g |

| エリンギ | 4本 |

| 小麦粉 | 少々 |

| 塩胡椒 | 少々 |

| 酒 | 大さじ1 |

| 甜菜糖 | 大さじ1 |

| みりん | 大さじ2 |

| 醤油 | 大さじ2 |

| バター | 20g |

作り方

| ① | さつまいもは5−8ミリほどの厚さの半月切りし、水にさらしてアクを抜きをする。 |

| ② | 水気を切って耐熱容器に移し、600Wの電子レンジで2分ほど加熱しておく |

| ③ | エリンギは食べやすいサイズに切る |

| ④ | 鮭は1切れを3等分して、水気を切り、塩胡椒と小麦粉をまぶしておく |

| ⑤ | フライパンに10gのバターをひいて、4を焼く。両面に焦げ目がついたら、酒を入れて蓋をして蒸し焼きにする |

| ⑥ | 5を別の皿に移しておく |

| ⑦ | 同じフライパンに10gのバターをひいて、さつまいもとエリンギを炒める |

| ⑧ | 7に6を入れて合わせ、◯の調味料を入れて、水分を飛ばすように絡めながら炒め完成 |

かぼちゃやくるみに含まれているビタミンEは、抗酸化作用を持ちます。体内で酸化が強まると細胞や組織に悪影響を及ぼし、免疫力が低下するので、抗酸化に長けているビタミンEを積極的に取れるサラダは、この時期にとてもおすすめです。

またかぼちゃ、くるみ、レーズンには、食物繊維が豊富で、腸内環境を整えてくれます。味付けにヨーグルト を使用しており、ビフィズス菌をとれるのが嬉しいメニューです。

材料(4人分)

| かぼちゃ | 1/8個(150-200g) |

| くるみ | 15g |

| レーズン | 15g |

| ☆プレーンヨーグルト | 大さじ2 |

| ☆きび砂糖 | 小さじ2 |

| 塩胡椒 | 適量 |

作り方

| ① | かぼちゃを一口サイズにカットして耐熱容器に入れて、500wで4-5分加熱し、火を通す、その後ボウル でにうつしてマッシュしておく(熱いうちの方がマッシュしやすいです) |

| ② | くるみを包丁で粗めに刻む |

| ③ | ☆と1、2、レーズンを入れ合わせて、最後に塩胡椒で味を整え、完成(冷蔵庫で冷やすとより美味し いです) |

食欲の秋。ついつい食べすぎてしまう方向けに食べ応えのあるサラダで栄養をとっていきましょう!切り干し大根のパリパリ食感はつい癖になるようなサラダで、満足度が高いです。また食物繊維の含有量も高いので、よく噛んで食べることで、過食を抑えることもできます。塩麹で味付けをすることで、発酵食品も一緒にとれるのは腸内環境のアプローチもできて非常に嬉しいポイントがたくさんです!

材料(4人分)

| ツナ(水煮) | 50g |

| 切り干し大根(乾燥) | 50g |

| にんじん | 70g(半分) |

| ほうれん草 | 100g(1袋の半分) |

| ☆塩麹 | 大さじ1 |

| ☆顆粒だし | 小さじ1/2 |

| ☆ごま油 | 大さじ1/2 |

| ☆いりごま | 大さじ1/2 |

作り方

| ① | 切り干し大根は水で戻し、2、3回水で洗って、水気を絞る |

| ② | にんじんは皮をむいて千切りにして沸騰したお湯で1分ほど茹でて、水気を絞る |

| ③ | ほうれん草を根元がついたままよく洗い、沸騰したお湯でほうれん草を1分ほど茹でます。 |

| ④ | 3が茹で上がったら冷水に取り、3−4センチほどに切り、水気を絞る |

| ⑤ | 1、2、4と水気を切ったツナと☆の調味料を合わせて完成 |

予医手帳にログインすると、このレシピの栄養成分が見られます。

予医手帳をご利用いただいている皆様へ

平素より予医手帳をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度は、システムメンテナンスによりサービスをご利用いただけない時間が発生し、皆様に大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

現在、メンテナンスが無事に完了し、全てのサービスを再開いたしましたことをご報告申し上げます。

なお、本件につきましてご不明点やお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にサポート窓口までお問い合わせください。

引き続き、予医手帳をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

Email:inf@LBV.jp

Tel:03-5614-2711