2024年10月18日 12:00~

予医手帳をご利用の皆様へ

予医手帳 緊急メンテナンスのご案内です。

現在【予医手帳】のサービスを停止しております。

2024年10月20日の午前の再開予定とさせていただきます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞよろしくお願いいたします。

サービスの再開まで今しばらくお待ちくださいませ。

また、本件に関してご不明な点などございましたら、

サポート窓口宛てにお申し付けくださいませ。

Email:inf@LBV.jp

Tel:03-5614-2711

2024年10月18日 12:00~

予医手帳をご利用の皆様へ

予医手帳 緊急メンテナンスのご案内です。

現在【予医手帳】のサービスを停止しております。

2024年10月20日の午前の再開予定とさせていただきます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞよろしくお願いいたします。

サービスの再開まで今しばらくお待ちくださいませ。

また、本件に関してご不明な点などございましたら、

サポート窓口宛てにお申し付けくださいませ。

Email:inf@LBV.jp

Tel:03-5614-2711

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

さて、2024年10月1日より郵便料金が改定されることとなり、通常郵便物の料金が84円から110円に変更されます。

つきましては、当社の検査キットをお持ちの方で、返信用封筒に84円切手を貼付されている場合、追加で26円分の切手を貼付いただき、投函くださいますようお願い申し上げます。

お客様にはお手数をおかけし誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【講師紹介】

池田勝紀様 アイデス・クリニック院長

医学博士、医師

Chelation Certification (米国先端医療学会 キレーション認定医)

日本キレーション 治療普及協会認定医

日本救急医学会救急科専門医

日本抗加齢医学会専門医

==============

聖マリアンナ医科大学卒業。

聖マリアンナ医科大学救命救急センター、船橋市立医療センター救命救急センター等で救急医として従事。

その間、統合医療や抗加齢医学についての研鑽を積む。

2015年発達障害児童を対象とした発達支援外来を開始。

2016年に一般社団法人「日本発達障害支援協会Humane Place」を設立し、発達障害児童と家族の支援を本格的に開始。

2018年にアイデス・クリニックと児童発達支援・放課後等デイサービス キッズプレイスたかなわだいを開設し、現在に至る。

共著「発達障害の内科的治療の手引き」

==============

池田先生はクリニックの隣に児童発達支援・放課後等デイサービス キッズプレイスたかなわだいを開設し、数多くのお子様を診察され、ご家族とも深い関係性を築かれています。

ぜひご覧いただきたい内容です。

池田先生のyoutubeもご紹介いたしますので、ご覧ください。

https://www.youtube.com/@idssclinic3674

—————————

開催日:2024年11月7日(木)13時~14時

演題:「女性に必要な4つの栄養素」

講師:発達障害のお子さんとその家族のためのクリニック IDSS Clinic 院長 池田勝紀さま

費用:無料

—————————

お申込みには予医手帳の無料会員登録が必要です。

予医手帳会員登録後、ログインして「お申込み」メニューより参加したい予医セミナーの「参加する」をクリックしてください。

●申込方法イメージ

★よくあるお問い合わせ★

Q.アーカイブはありますか?

A.「いつも予医ファミリー」または「毎月ミネラル検査」をお申込み、継続されている方はアーカイブを後日配信する予定です。

ら・べるびぃ予防医学研究所と同じく毛髪ミネラル検査を行っている株式会社ノビアス代表取締役井上史之様を講師にお迎えいたしました。

健康志向が高まる中、

「何となく足りていない気がするからサプリでも飲んでおこう」

このような漠然とした理由でサプリメントを常用している方が多いのではないでしょうか?

でも、もしかしたらその栄養は足りているどころか、実は過剰摂取で逆の健康被害が起こっているかもしれません。

どのような健康活動もまずは、自分の状態を把握することがとても重要です。その上で、自身の体調と対話しながら、きめ細かなケアをすることが健康維持の秘訣です。

ミネラルは、生命の維持に欠かせない非常に重要な栄養素であり、不足するとさまざまな健康問題を引き起こすことが知られています。

先進国でさえ多くの人々が慢性的にミネラル不足に陥っていると言われています。

よくミネラルバランスが重要と言われますが、ミネラルには、特定のミネラルを摂取すると他のミネラルの吸収を阻害する拮抗作用があるため、単に摂取するだけではなく、バランスを考慮することが必要です。

株式会社ノビアスは、毛髪に記録されたミネラルの情報を解析することで、過不足のない最適なミネラルバランスを維持するための技術を開発している大阪公立大学のベンチャー企業です。

本セミナーでは、ミネラルの基礎的な知識・重要性から、実際の分析例、セルフケアのためのポイントをご紹介いたします。

題名:「髪から美容・健康のヒントを探る!毛髪ミネラル検査のススメ」

開催日:2024年10月24日木曜日

時間:12:00~13:00

費用:無料

定員:300名

講師:株式会社ノビアス 代表取締役 井上 史之 様

【講師紹介】

井上 史之 様

大阪公立大学発ベンチャー 株式会社ノビアス代表取締役

大阪公立大学大学院工学研究科物質化学生命系専攻博士後期課程

【経歴】

神戸商船大学(現:神戸大学)商船システム工学課程航海科卒。

学士ではスポーツ科学バイオメカニクスを専攻。

主に関西圏の大学で産学連携・大学発ベンチャー支援関連の業務経験を積む中で、ノビアスのコア技術に関わる大阪市立大学の技術シーズと出会い、2017年から毛髪分析の研究に着手。2018年にノビアスを設立し代表に就任。

【受賞歴】

・リバネス バイオテックグランプリ 竹中工務店賞、日本ユニシス賞をダブル受賞

・大阪府健康寿命延伸産業プラットフォーム 健康産業有望プラン発掘コンテスト

最優秀賞(大阪府知事賞)受賞

・池田泉州銀行 イノベーション助成金 優秀賞受賞

・イノベーションリーダーズサミット T100(アストラゼネカから選出)

・イノベーションリーダーズサミット Top30選出

・三菱総合研究所 未来共創イニシアティブ 最優秀賞

お申込みには予医手帳の無料会員登録が必要です。

予医手帳会員登録後、ログインして「お申込み」メニューより参加したい予医セミナーの「参加する」をクリックしてください。

●申込方法イメージ

★よくあるお問い合わせ★

Q.アーカイブはありますか?

A.検査のサブスク「いつも予医ファミリー」をお申込み、継続されている方はアーカイブを後日配信する予定です。

家族に負担のない検査を目指して。

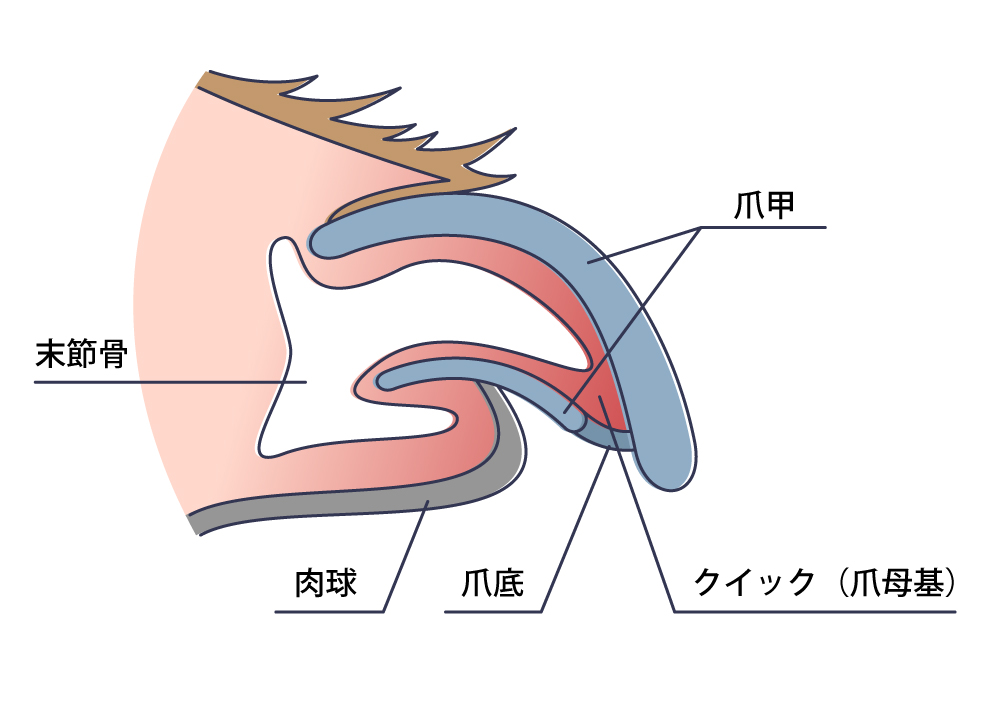

「被毛がない」「抜けずらい」などのお声があり、犬猫の爪メタル検査を開始いたします。

爪も被毛と同じ非侵襲性で負担がありません。

有害金属などの蓄積を把握し、ごはんや環境の見直しにご活用いただけます。

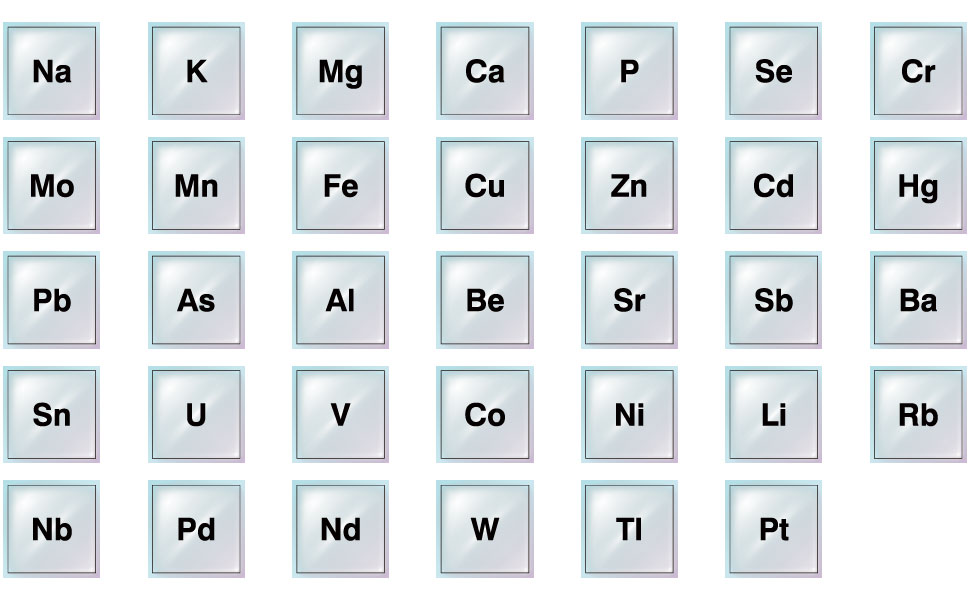

〇分析項目(11項目)

水銀(Hg)、鉛(Pb)、カドミウム(Cd)、ヒ素(As)、アルミニウム(Al)、ニッケル(Ni)、タリウム(Tl)、アンチモン(Sb)、スズ(Sn)、ストロンチウム(Sr)、バリウム(Ba)

必須性のない金属を中心に分析をいたします。

フードによっては魚原料であれば、水銀やヒ素、米原料であればヒ素やカドミウムが混入しやすくなります。

〇爪の理由

犬猫の爪は円錐状に伸び、爪母が爪で切る箇所の近くにあるため直近のデータを反映している可能性があります。※人の場合は半年ほど前のデータと考えられています。

〇検査結果

暫定基準値を作成しているため、1ヶ月以内に検査結果をアップロードいたします。

基準値については変更する可能性があります。

〇検査キットの送付

2024年8月より順次検査キットを出荷いたします。

〇申込方法

モニターのお申込みや研究の応援をしてくださるサポーターは下記にお進みください。

「塩には気をつけてるのにナトリウムが高かった」どうして?

「水銀が高かった」どうして?

などなど、

今回は、毛髪ミネラル検査の質問に回答する座談会形式での開催です。

事前に質問を募集します。

途中参加、退出自由です。

題名「毛髪ミネラル検査の質問に回答します」

開催日時:2024年9月5日(木) 12時~13時

開催日時:2024年9月5日(木) 20時~21時

費用:無料

定員:各回50名

講師:ら・べるびぃ予防医学研究所 専務執行役員 米川豊

聴講のみもOKです。

いただいたご質問に回答する座談会です。

ぜひ、質問をお寄せください。

ご参加をお待ちしております。

※お申込みには予医手帳の登録が必要です。

予医手帳会員登録後、ログインして「お申込み」メニューより参加したい予医セミナーの「参加する」をクリックしてください。

●申込方法イメージ

皆様からご要望の多かった元素を加えて新登場です。

毛髪ミネラル検査34元素。

毛髪ミネラル検査は、髪の毛を分析して体内のミネラルバランスをチェックする方法です。髪の毛には血液よりも長期間にわたる栄養状態が反映されるため、現在の健康状態や栄養の過不足を推察することができます。

ら・べるびぃ予防医学研究所のミネラル検査を受ける方の年齢層は、常に小さなお子様が一定の割合でいらっしゃいます。

そこで、今回のwebセミナーは、幼児教育のスペシャリスト藤田祥様を講師にお迎えしました。

藤田様は「七田チャイルドアカデミー」にて講師を8年半、 のべ約400人の生徒の成長に関わり、生徒数を日本一にした実績をお持ちです。

藤田様が昨年10月に開園した一時預かり専門託児所+幼児教室ステラ キッズ アカデミーでは、七田式教育とモンテッソーリ式教育を掛け合わせた幼児教育を展開され、2024年6月調べでgoogleの口コミ(17件)が5.0と最高評価を得ています。

今回、藤田様が行っている幼児教育についてお話していただきます。

題名:「自発性と創造力を育む:七田式とモンテッソーリのハーモニー」

開催日:2024年8月6日火曜日

時間:20:00~21:00

費用:無料

定員:300名

講師:一時預かり専門託児所+幼児教室ステラ キッズ アカデミー 代表 藤田祥 様

【講師紹介】

藤田祥 様

一時預かり専門託児所+幼児教室ステラ キッズ アカデミー 代表

関町白百合幼稚園卒業。

成城大学卒業。

文学座附属演劇研究所卒業。

保育士・博物館学芸員資格・モンテッソーリ0-3assistant資格保有。

小学生の娘の母。 「七田チャイルドアカデミー」にて講師を8年半、 のべ約400人の生徒の成長に関わり、生徒数日本一になる。

都内有名小学校にも多数の合格者を出す。

また、演劇や表現のワークショップの主催も行い、その多くが満員となる。

2023年10月、幼児教育とモンテッソーリ教育を活かした、一時預かり専門託児所『Stella Kids Academy』を西荻窪に開園。

一時預かり専門託児所+幼児教室ステラ キッズ アカデミーHPはこちら

お申込みには予医手帳の無料会員登録が必要です。

予医手帳会員登録後、ログインして「お申込み」メニューより参加したい予医セミナーの「参加する」をクリックしてください。

●申込方法イメージ

★よくあるお問い合わせ★

Q.アーカイブはありますか?

A.「いつも予医ファミリー」または「毎月ミネラル検査」をお申込み、継続されている方はアーカイブを後日配信する予定です。

前回大好評だった一般社団法人ホリスティックニュートリション協会の理事長ナターシャ・スタルヒン様に再びセミナーを行っていただけることになりました!

ストレスが原因でお腹まわりに脂肪が蓄積しやすくなることをご存じですか?

このセミナーでは、ストレスホルモンといわれる「コルチゾール」と脂肪蓄積の関係について詳しくみていきます。なぜ、身体に悪い/太るとわかっていながら、ストレス時に高糖質/高脂肪食品を欲するのか、食べてしまうのか。なぜ、コルチゾールがお腹まわりに脂肪蓄積を促すのか・・など、あなたの「なぜ」におこたえします。

さらに、余分な腹部への脂肪蓄積を避けるために効果的なストレスケア/日常生活に取り入れやすい実践的なアドバイスも伝授します。

題名:「お腹まわりの脂肪蓄積はコルチゾールのせい?~ストレス管理でスリムな健康ボディを♪~」

開催日:2024年8月22日木曜日

時間:12:00~13:00

費用:無料

定員:300名

講師:一般社団法人ホリスティックニュートリション協会 理事長 ナターシャ・スタルヒン様

【講師紹介】

ナターシャ・スタルヒン様

一般社団法人 日本ホリスティックニュートリション協会 代表理事

ホリスティック栄養学修士、マスターストレスニュートリショニスト

1951年 東京で生まれ。日本航空(株)で、国際線CAとして活躍後、外資系企業の重役秘書、外語学院学院長などを経て、1979年に鍼灸院とエステティックサロンの運営会社を設立。同時に美容健康コンサルタントとしての活動を開始。

日本初の日焼けサロン、日本初の男性エステサロン、日本初のバイオメイクなどを手がけ、その後、薬膳(漢方)薬局およびサプリメントの企画販売会社の経営に従事。

米国でホリスティック栄養学を学び、修士号取得。1997年には、LBA(Live Blood Analysis)をアメリカHECで学び、HEC分析の日本での独占権を得て、日本に導入。約2年間、都内のクリニックで、延べ1500名を超すクライアントの血液栄養分析に立ちあう。

血液栄養分析士インストラクターの資格も取得し、医療機関などで指導にあたる。

ホリスティック栄養学の観点からの食事指導や講演を望む声に応え、数々のセミナーや執筆活動に従事。ホリスティック栄養学をベースにした脚やせやダイエット法、健康に関する著書は30冊を超え、多くのテレビ番組への出演、ラジオ番組のコメンターなどもつとめてきた。

2016年12月、一般法人 日本ホリスティックニュートリション協会を設立。ホリスティック栄養学をベースに、ストレスマネージメントにおける食生活/ライフスタイルの啓蒙活動、「ストレスニュートリション(ストレス栄養学)」のスペシャリスト育成に情熱を注いでいる。

一般社団法人 日本ホリスティックニュートリション協会HPはこちら

お申込みには予医手帳の無料会員登録が必要です。

予医手帳会員登録後、ログインして「お申込み」メニューより参加したい予医セミナーの「参加する」をクリックしてください。

●申込方法イメージ

★よくあるお問い合わせ★

Q.アーカイブはありますか?

A.「いつも予医ファミリー」または「毎月ミネラル検査」をお申込み、継続されている方はアーカイブを後日配信する予定です。