先日、日本テレビの『ザ!世界仰天ニュース』で放送された、ある女性の「牡蠣の食べすぎによる健康被害」の話がありました。個人的に大変驚いたニュースです。

その女性は、健康に良いと思って5年間、毎日牡蠣を食べ続けていたそうです。牡蠣は栄養豊富な食材として知られていますが、その行動が思わぬ結果を招いてしまいました。

なんと、「亜鉛の過剰摂取」によって「銅欠乏症」を引き起こしてしまったのです。

https://www.ntv.co.jp/gyoten/articles/324kqlc8wv54bck4xo4.html

偏った健康習慣がもたらす危険

「体に良いから」と思っていたことが、実は健康を脅かす原因になっていた——。これは誰にとっても他人事ではありません。

テレビで「納豆が良い」と紹介されると翌日スーパーから納豆が消え、「バナナが良い」「鯖缶が良い」と報じられるたびに同様の現象が起きる。

私たちはそれほどメディアの影響を受けやすく、健康に対して良いとされる情報に飛びつきがちです。

でも実際は、「これさえ食べていれば安心」というものはなく、バランスの取れた食生活こそが健康維持の基本なのです。

1日20個の牡蠣を食べていたというこの女性、5年間でなんと36,500個の牡蠣を食べていたことになります。

1日70mgの亜鉛摂取!? 驚きの数値

この女性が摂取していた亜鉛量は1日あたり約70mgとされており、これは常識を超えた量です。

参考までに:

- 成人女性の推奨亜鉛摂取量:8mg/日前後

- 一般的なサプリメントに含まれる亜鉛量:10mg程度

- 日本の規制:サプリ1粒あたり15mg以下

- 医療用亜鉛製剤「ノベルジン」:1錠あたり25~50mg、最大150mg/日まで(医師の処方のもと)

つまり、サプリですら厳しく制限されている中で、食事だけで70mgもの亜鉛をとっていたというのは驚異的なことなのです。

銅欠乏のリスクとは?

過剰な亜鉛は、体内の銅の吸収を阻害してしまいます。銅は貧血予防や免疫機能の維持など、私たちの体に欠かせないミネラルです。

この女性も、「原因不明の貧血」「歩行障害」などの深刻な症状が現れ、ようやく医療機関で「銅欠乏症」と診断されました。

健康管理に必要なのは「バランス」と「自己チェック」

このエピソードから私たちが学べることは、

- 健康食品であっても摂りすぎは危険

- 健康への思い込みが過剰摂取を招くことがある

- 「これしか食べない」ではなく、多様な食品をまんべんなく摂ることが重要

ということです。

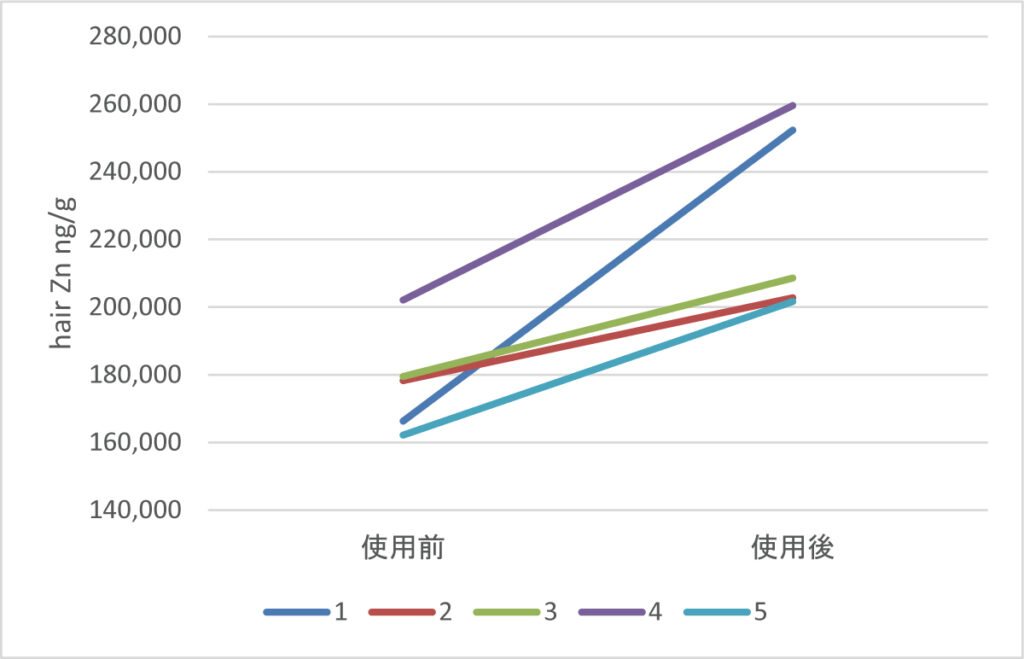

「私は大丈夫かしら?」と思われた方には、毛髪ミネラル検査の活用もおすすめです。日々のミネラルバランスの状態を知ることで、より健康管理に役立てることができます。

自分の栄養バランスが気になる方へ

毛髪ミネラル検査では、体内のミネラルや有害金属などを非侵襲的に確認できます。

「知らず知らずのうちに栄養バランスが偏っていないか知りたい」

「有害金属がたまっていないか調べたい」

という方は、ぜひこちらから毛髪ミネラル検査をお申込み下さい。