どうも!1日10kmランを続けて今日で 連続75日目 です。

いやー、自分でもよく続いているなと感心します。

今朝はなんだか涼しくて、思わず「秋が来た?」と勘違いするほど。

出だしの1歩目から体が軽すぎて、まるで羽が生えたかのよう。

結果、自己最速タイムを記録しました!

で、ここで疑問が浮かびました。

「今日の好調は南部鉄器パワーか…?それともただの成長か…?いや、やっぱり気温のせいか?」

というわけで、気温とランニングの関係を科学的に調べてみました。

気温と長距離ランのパフォーマンス:研究結果まとめ

| 研究/調査 | 主な内容と結果 | 気温とパフォーマンスの関係 |

|---|---|---|

| Ely et al. (2007) “Impact of weather on marathon‐running performance” PubMed | ボストン・ニューヨークなど複数マラソンでWBGTとの関係を調査 | WBGTが上がるごとにタイムが遅くなる。遅いランナーはより影響がある。 |

| “Effects of Weather Parameters on Endurance Running” (Mantzios et al. 2021) PMC | 気温・湿度・風速など複数の気象条件と持久系ランナーのピークパフォーマンスの関係を分析 | 気温が上がるとパフォーマンス低下。湿度・風の影響もある。 |

| “Relationship between running performance and weather in New York City Marathon” (Weiss et al. 2022) Nature | 1970-2019年のNYCマラソン参加者128万人超のデータ。気象条件とレースタイムとの関係を年齢・性別・実力で比較 | 気温、湿度、日照時間の上昇に伴い、走行速度が低下した。 |

| “The effects of air temperature on marathon finishing time” (Llewellyn et al.) PubMed | 複数のマラソン大会で,男子上位・中央値などで気温と完走時間の相関を調べた | ほとんどの大会で、気温が高いと中央値のランナー・男子上位で完走時間が遅くなる。女性上位では影響が一定しない大会もあった。 |

| “Optimal ambient temperature for world record and elite performance (Berlin Marathon)” (Scheer et al. 2021) Frontiers | ベルリンマラソンの世界記録・エリートパフォーマンスと気温・天候との関係を長期間分析 | エリート選手のパフォーマンスの場合、理想的な気温は、男性で 17.36 ± 4.33°C、女性で 17.93 ± 4.07°C 。晴れ、降水や雲量も少ない方が良い。 |

率直に結構あるんだなぁ、という感想です。

要するに…暑いとタイムが落ちる!気温は関係あるってこと!

長年ランニングを続けている人にとっては 常識かもしれません が、

夏から始めた初心者ランナーの私としては、「えっ、気温だけでこんなに違うの!?」と驚きです。つまり、今日の絶好調は 南部鉄器ではなく、涼しい気温のおかげ だった可能性大。

でも75日も走り続けてきた成長の成果もあるはず…両方かな?

WBGTって何?

ちなみに WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)とは 熱中症リスクを評価する指標。

気温だけでなく湿度や日射の影響も加味して「体にかかる熱ストレス」を数値化したものです。

ランナーだけでなく、学校や職場の安全管理でも使われています。

秋めいた涼しい日は、もしかしたら自分の体が「羽モード」に入る日かも!?

これからのランニング、記録があがるかもと思うと、わくわくですね!

ら・べるびぃ予防医学研究所

「知ることは、すべてのはじまり」

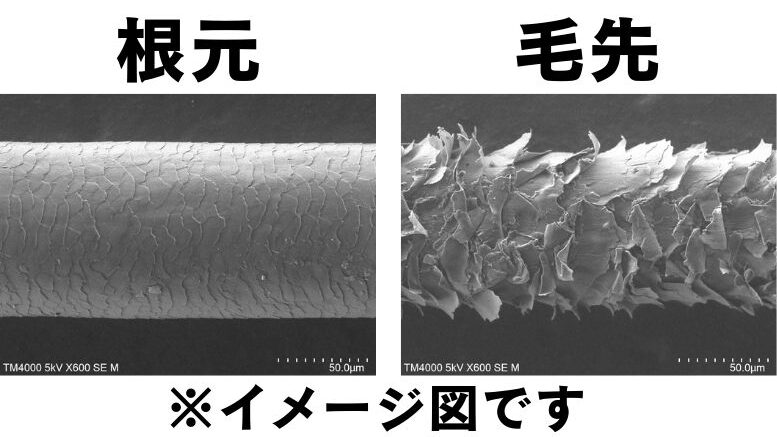

ミネラル分析の専門機関として、毛髪・血液・飲食物など様々な検体を分析しています。

2000年の創業以来、皆さまの健康に役立つ検査や情報を提供しています。

ら・べるびぃ予防医学研究所のミネラル検査へ