「毛髪ミネラル検査についてお話します」も3回目を数えました。

初めて毛髪ミネラル検査を受けた方、これから受けようとしている方向けにお話しています。

ご出席者の中には博学な方もいらっしゃり、次回はもう少しマニアックな内容でお願いしますとのご要望もありました。

マニアックな座談会も別途開催できればと思っていますので、そちらもお楽しみに!

それでは、12月15日のオンライン座談会「毛髪ミネラル検査についてお話します」に寄せられたご質問にお答えします。

〇Q&A

(ブログ掲載にあたり、一部内容を加筆修正しています)

・ミネラルの数値が高値の方などは病院で検査してもらった方がいいですか?

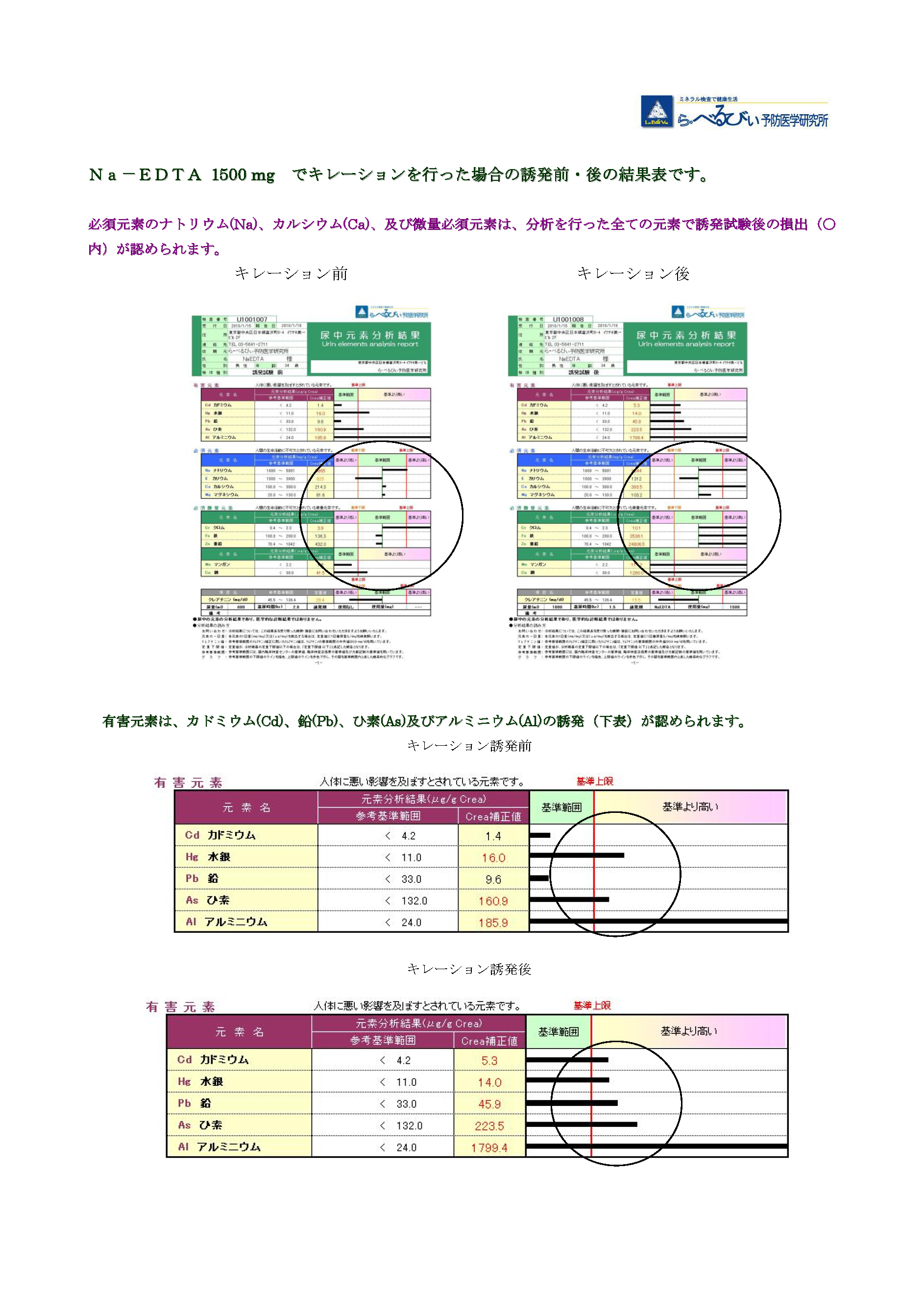

➡検査結果表のグラフが高値注意を振り切ってしまうような高値の場合は、キレーション療法などを実施している病院やクリニックの受診をお勧めします。

グラフの範囲内で高値の場合は、まず食生活をはじめ生活習慣、生活環境を見直し、解毒(デトックス)を促す栄養素を十分に補給します。

その際、必須ミネラルも有害金属と同時に排泄されてしまうので、いつもより必須ミネラルの摂取にも気を配ってください。

6か月後に再検査し、デトックスの効果を確認してください。

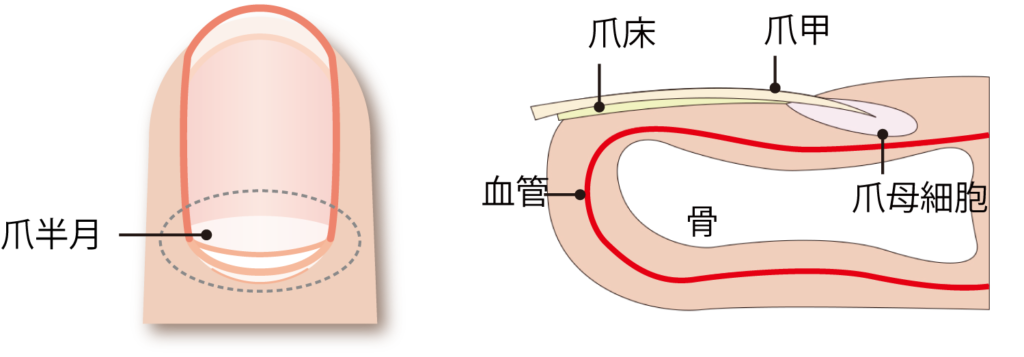

・爪の白い部分が小さいということは、ミネラル不足と関係ありますか?

➡爪の白い部分は「爪半月」と呼ばれています。

爪は、爪母で作られたばかりのときは水分を多く含み不透明で白くなっています。

つまり、爪の赤ちゃんのような状態です。

これが爪半月の部分です。

それが指先に押し出されるに従い、水分が少なくなり透明になってきます。

爪半月が大きいということは、爪が伸びるのが早いということになります。

このスピードは、指に流れる血液量に影響を受け、多いと成長が早くなり、少ないと遅くなります。

一般的にこのスピードはほとんどの場合、遺伝により決まっているそうです。

ちなみに代謝速度に比例するので、加齢とともに爪半月も小さくなっていきます。

爪半月と健康についての医学的根拠はありません。以前まで爪半月が見えていたのに急に見えなくなった、などの場合は何らかの代謝が抑制されている可能性があります。そこにミネラルがかかわっている可能性はあるかと思いますが、詳しいことは不明です。

・亜鉛の取りすぎで銅不足になるということですが、銅鍋の使用などによる銅の取りすぎでは、逆に亜鉛不足になりますか。

➡銅鍋でどれほど銅が漏出するかは不明ですが、銅が大量に漏出していた場合は可能性としてあり得ると思います。

・どのくらいの間隔で検査すればいいですか?

➡毛髪ミネラル検査に限らず、検査は継続して受けると、より今の状態を把握できます。

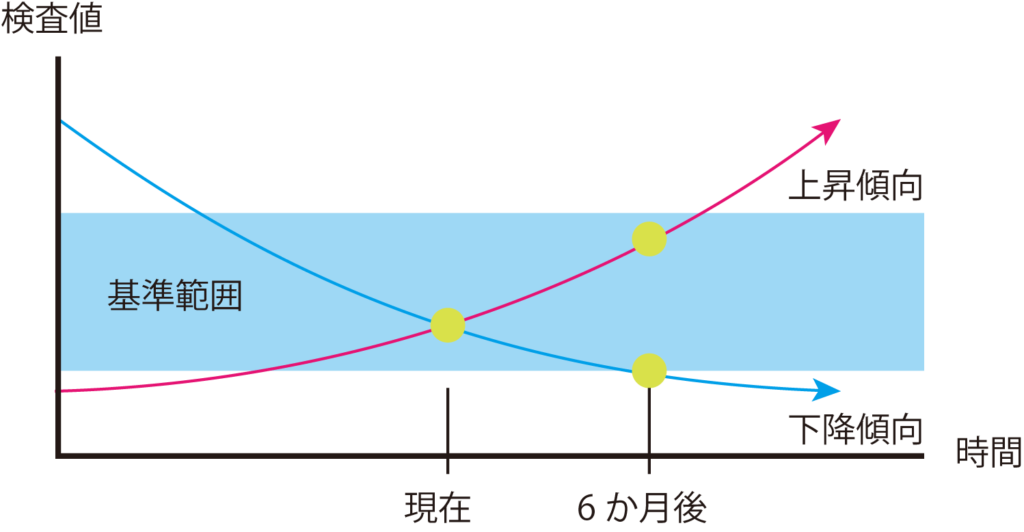

今の検査結果が上昇傾向中の中の一点なのか、それとも下降傾向なのかを把握することが大切です。

検査結果に基づき生活を改善すると、約3ヶ月間は検査結果の有害金属値が上昇する傾向になります(個人差があります)。

これは、体内に溜まっていた有害金属が排泄されるようになったためです。

そこで、生活改善の結果を早く知りたいという方は3か月、デトックスされて有害金属値が下がった結果を期待するのでしたら6か月を目安に再検査をお勧めします。

特に生活状況に変化がない場合は、ご自分のカラダの現状を認識しておくために1年に1度の検査をお勧めします。

・リチウムの検査値がが異常に高かった友人がいたのですが、考えられる原因は何ですか?

➡薬または汚染された水や土壌の影響があるかと思われます。

メールでもご質問を受け付けています。

お気軽にご連絡ください。