~インジカン検査と新しい治療の可能性について~

慢性腎不全は、日本の成人の約8人に1人が発症する国民病とされ、年々その患者数は増加傾向にあります。特に初期段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないまま進行し、ある時点で人工透析が必要な状態に至るケースも少なくありません。

透析治療は、患者さんにとって身体的にも精神的にも大きな負担となります。そのため、腎不全の進行を少しでも遅らせるための新しい治療法の研究が進められています。

■ 九州大学の研究が示す希望

九州大学が発表した最新の研究では、患者さんの負担を軽減する新しい吸着剤の開発が紹介されています。

腸内で作られるインドールなどの尿毒素の前駆体を体内で吸着して除去する方法として、これまで「医療用活性炭」が使用されてきました。しかし、

- 必要なアミノ酸やビタミンなども吸着してしまう

- 1日あたり6gと大量に服用しなければならない

などの問題がありました。

この課題を解決するため、研究グループは「メソポーラスカーボン」という炭素材に着目。従来の活性炭と違い、均一なサイズの穴(細孔)を持つ構造により、インドールを選択的に吸着できる特性があることが明らかになりました。

その結果、従来の吸着剤と比較して約3倍もの高い選択性でインドールを吸着できることが確認されました。さらに、薬の使用量も従来の1/3程度に減らせる可能性があり、今後の実用化が大いに期待されています。

■ インジカンとは?腸と腎臓をつなぐ重要なサイン

この研究と関連して、私たちが日常の中で取り入れられる検査の一つに「尿中インジカン測定」があります。

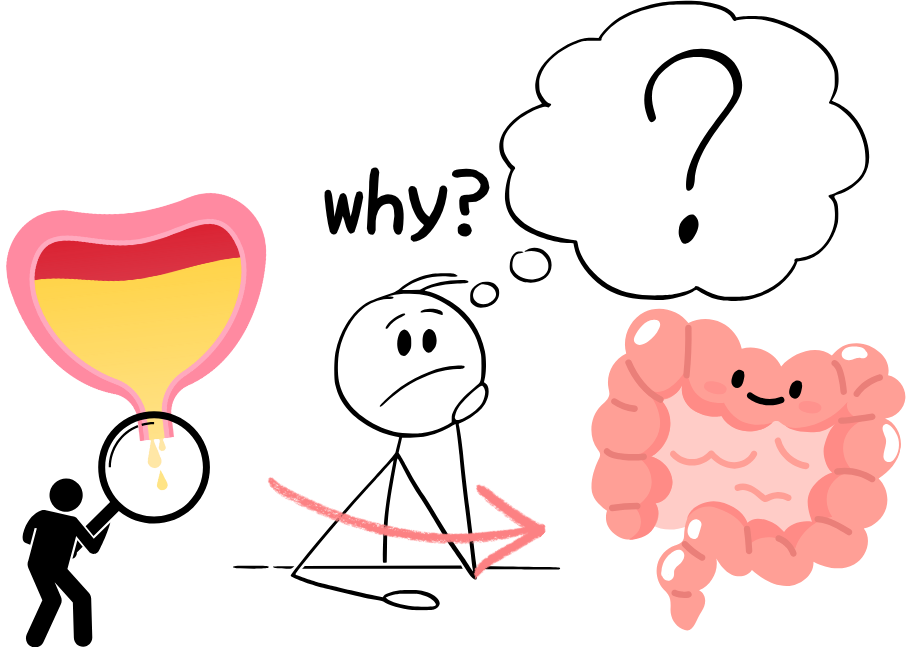

インジカン(インドキシル硫酸)は、次のようなプロセスを経て私たちの体内で産生・排泄されます:

- 腸内:トリプトファン(たんぱく質の一種)が腸内細菌、特に悪玉菌によって分解 → インドールが生成

- 肝臓:インドールが門脈を通って肝臓に運ばれ、インジカンに代謝

- 腎臓→尿:インジカンが血液にのって腎臓でろ過され、尿として排出される

この流れを追うことで、尿中のインジカン量から腸内環境の状態を推測することができるのです。

■ 慢性腎不全とインジカンの注意点

腎機能が正常であれば、インジカンは尿中にきちんと排泄されます。しかし、慢性腎不全の患者さんでは排泄が不十分になり、インジカンが血中に蓄積する傾向があります。

そのため、

- 尿中インジカン値は「標準~やや低め」となることがある

- 腸内での産生量が多くても、尿にはあまり出てこないケースもある

- 腸-肝-腎の代謝ルートのどこかで障害があると、正確な読み取りが難しくなる

という点に注意が必要です。腸内環境の評価には、尿中濃度だけでなく血中インジカン濃度の測定も参考になります。

■ 食生活の見直しが腸内環境のカギ

腸内環境は加齢とともに悪玉菌が増えやすくなります。特に肉類などの動物性たんぱく質は、インドールの産生を促進する傾向があります。

腸内環境を整えるためには、以下のような食生活が推奨されます:

- 肉類中心 → 魚類や大豆製品へシフト

- 食物繊維(プレバイオティクス)を意識して摂取

- 発酵食品(プロバイオティクス)で腸内フローラをサポート

こうした生活習慣の改善と併せて、インジカンの検査を活用することで、自分の腸内環境の変化を客観的に知ることができます。

■ 検査結果の「見方」にも注意を

どんな検査にも「例外(イレギュラー)」は存在します。検査はあくまでリスクの兆候をとらえるものであり、病気の確定診断は医師のみが行えるものです。

私たちが提供できるのは、科学的根拠に基づいた「リスクの見える化」までであり、診断や治療の判断は医療機関にて行っていただく必要があります。

■ 尿で腸内環境をチェックしたい方へ

尿中インジカンの測定は、手軽で負担の少ない方法で腸内環境を評価できる検査です。

健康意識の高い方や腎機能に不安のある方には、日々の腸活や食生活改善のヒントとして役立つことでしょう。

尿で腸内環境をチェックしたい方は、こちらからお申込みください。