当社は犬猫の被毛検査を実施しておりますが、こんなお問い合わせをいただくことがあります。

「うちの子毛が無いんだけどどうしたらいいの?」

そこで昨年、私たちは被毛のない子でも測定ができるよう、犬猫の犬猫の爪を用いたメタル測定のモニター調査を実施いたしました。

ご協力いただいた皆さまには、心より感謝申し上げます。

今回のブログでは、その調査結果についてご報告させていただきます。

モニター数の内訳

調査のため、被毛も一緒にご提供いただきました。

食事について

| 加工食のみ | 手作り食のみ | 両方 |

| 犬 | 23(29%) | 47(59%) | 9(11%) |

| 猫 | 26(46%) | 12(21%) | 18(32%) |

以前の猫の被毛検査作成の際の調査において加工食が72%を占めていたため、今回の調査では46%でした。今回のモニターは、より食事に対する意識の高い飼い主様にご参加いただいたものと推察しました。

食事によって有意差のあるミネラル等

加工食のみと手作り食のみで比較をしてみました。

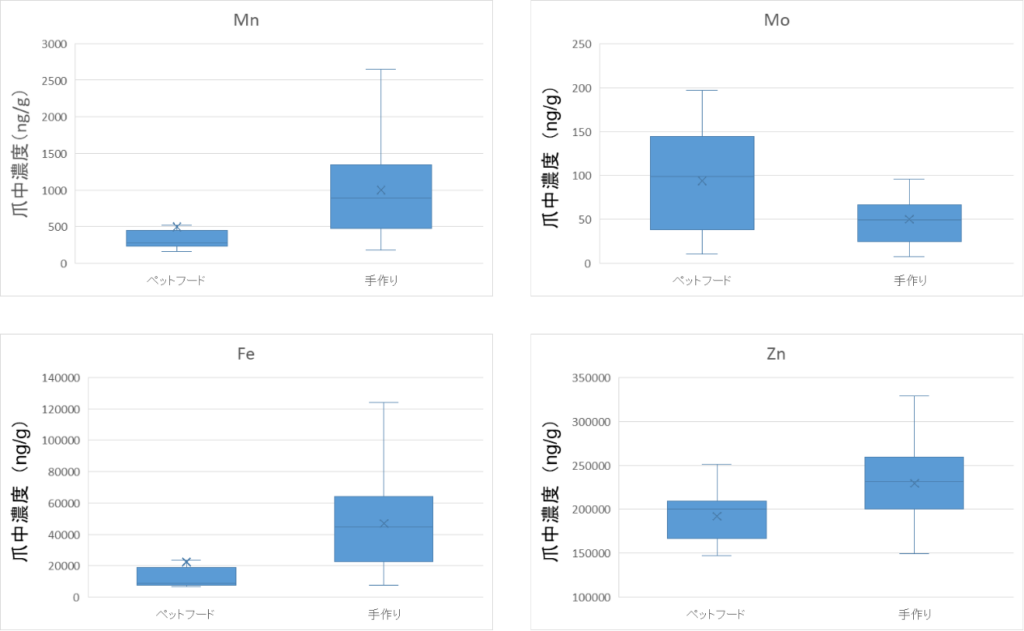

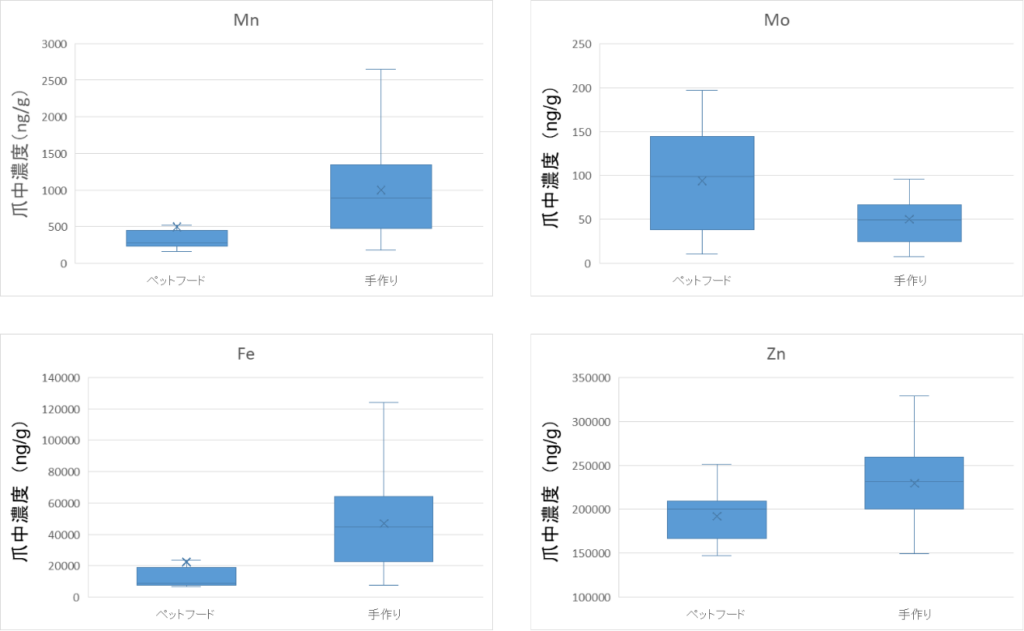

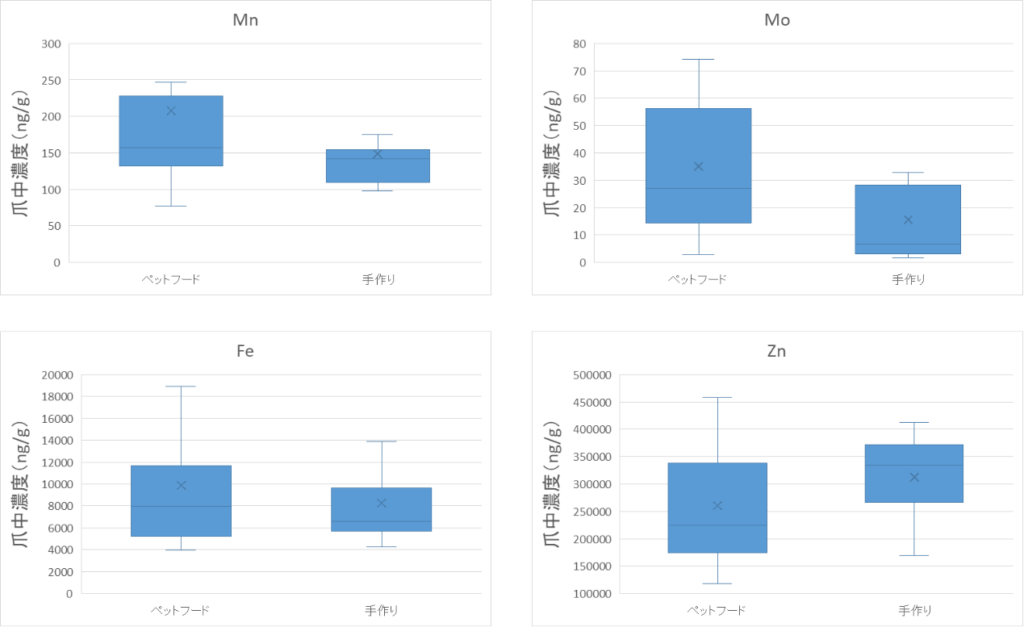

犬で有意差のあったミネラル

有害金属では差がありませんでしたが、下記ミネラルで有意差を示しました。

マンガン(P=0.0172)、モリブデン(p=0.001)、鉄(p=0.034)、亜鉛(p=0.003)

※Pの値が低い程、2群間には差がある、という解釈となります。

検体数

ペットフードのみ:18検体 手作りのみ:31検体

爪は数が多い黒色の検体としました。

●食事によるミネラル濃度の差(犬の爪)

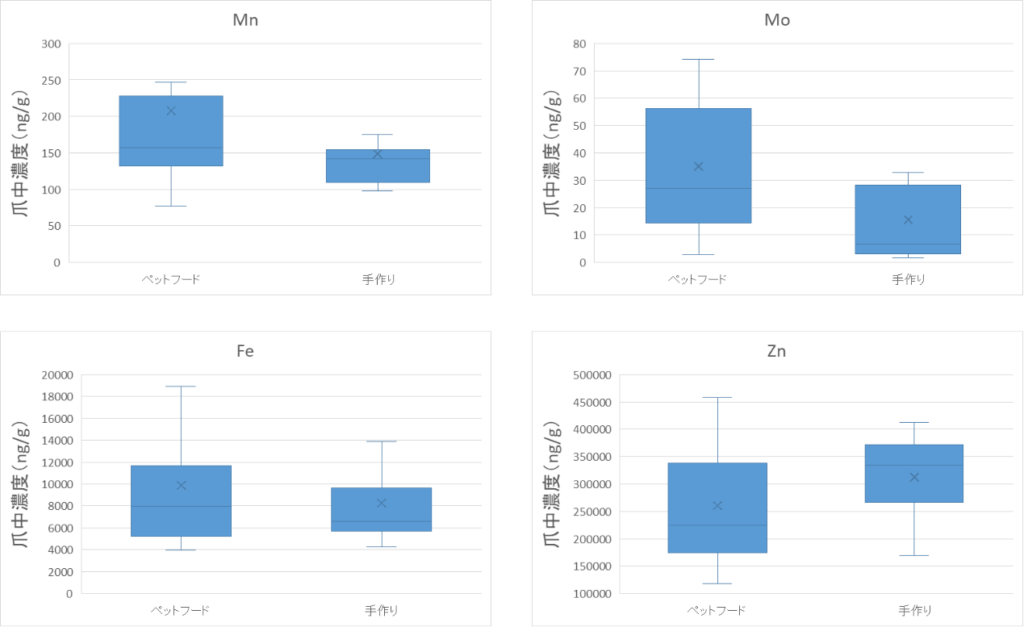

猫で有意差のあったミネラル

犬と同様に有害金属では差がありませんでしたが、下記ミネラルで有意差を示しました。

モリブデン(p=0.036)

犬と同様にモリブデンはペットフードのみの個体の方が高い結果となりました。

犬で有意差を示したほかのミネラルについては以下の通りでした。

マンガン(p=0.193)、鉄(p=0.395)、亜鉛(p=0.104)

マンガンの含有量については、統計的に有意な差は認められなかったものの、犬とは逆にペットフードの方が手作り食に比べてやや高い傾向が見られました。マンガンは一般に肉類よりも植物性の原材料に多く含まれるため、ペットフードにはその不足を補う目的でマンガンが添加されていることが考えられます。猫は本来肉食性の動物であり、手作り食では植物性原料の使用が限られることから、食事中のマンガンの含有量が低くなる可能性があります。

鉄はほぼ有意差がありませんでした。

亜鉛については有意差は認められなかったものの、手作りの方が平均値も中央値も高い傾向がみられました。

検体数

ペットフードのみ:26検体 手作りのみ:13検体

●食事によるミネラル濃度の差(猫の爪)

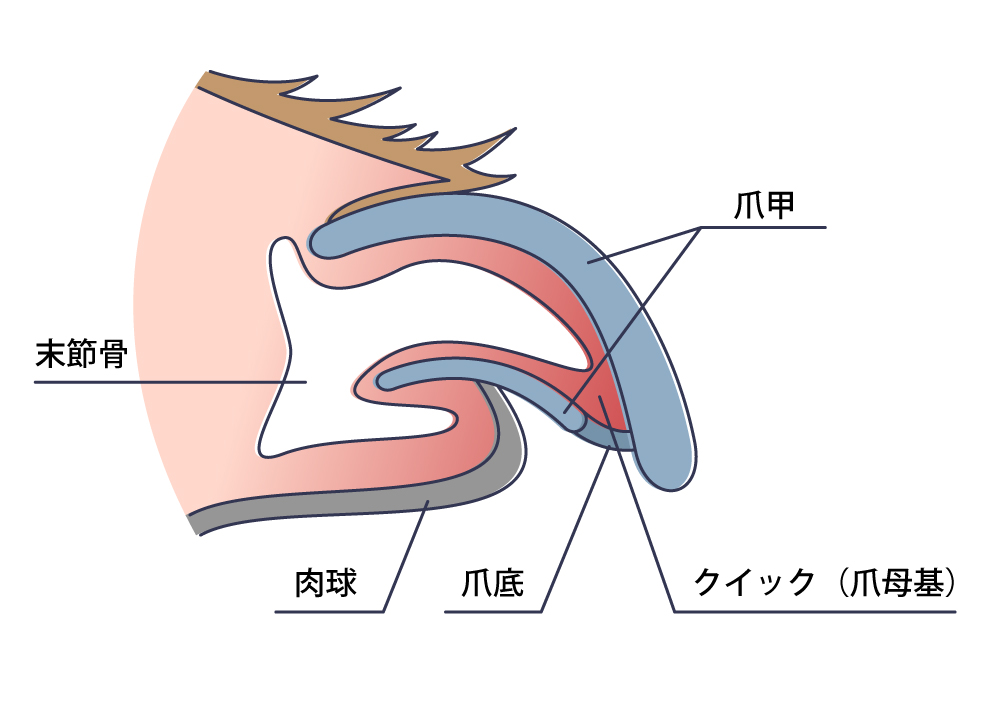

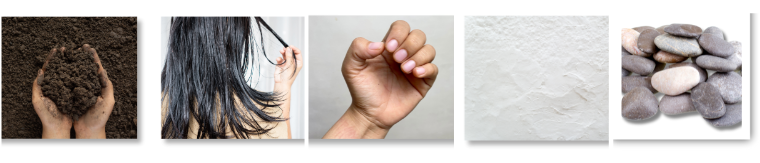

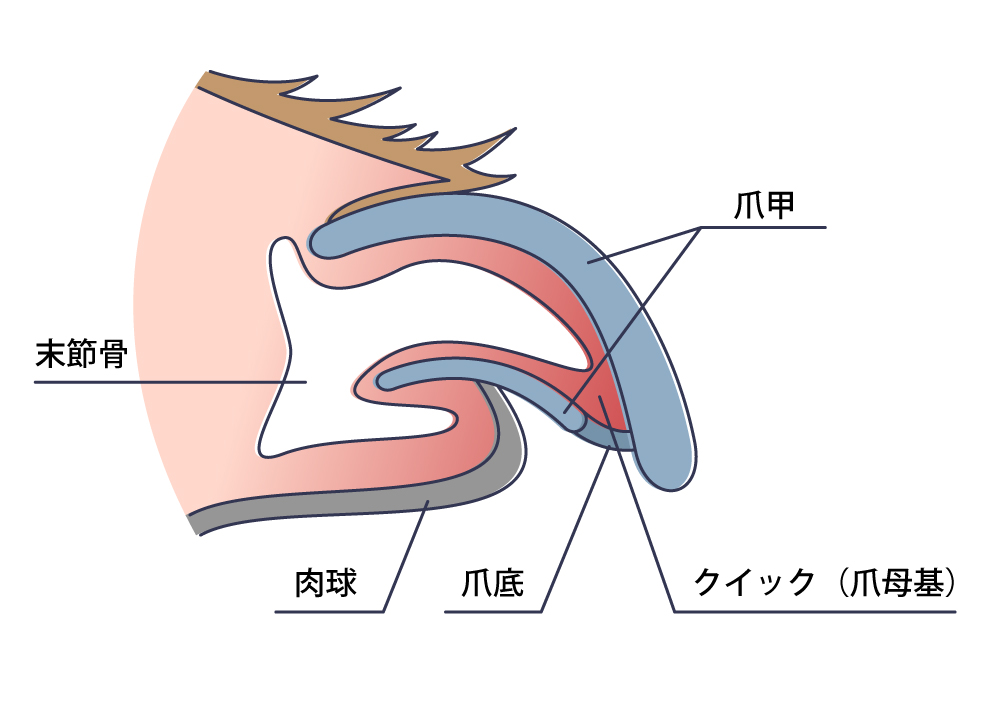

爪の色とミネラル濃度の関係

- 猫の爪:ほとんどが白色

- 犬の爪:白と黒の両方が存在

被毛と同様に、爪にもメラニン色素が含まれており、これがミネラルの蓄積に影響を及ぼしている可能性があります。

色によって有意差が見られた元素:

- ストロンチウム(Sr)

- アンチモン(Sb)

- バリウム(Ba)

- タリウム(Tl)

これらの元素は、爪の色によって濃度に差がある傾向が見られました。

爪と被毛の相関性について

被毛も併せてご提供いただいたことで、爪と毛の間にどれくらいの相関があるかを分析することができました。

特に相関が強かった元素(犬猫共通):

水銀については、主に魚由来のフードに多く含まれており、ヒ素についても魚や一部の穀類などに含まれています。

これらは日常的に摂取される可能性があるため、体内で一定の蓄積が生じやすい元素と考えられます。

そのため、今回の調査では、爪と被毛の両方で類似した蓄積傾向が確認されました。

この結果から、水銀やヒ素は、長期間にわたり継続的に取り込まれている可能性がある元素であることがうかがえます。

相関がほぼ確認できなかった元素(犬猫共通):

犬のデータ考察

- 鉛(Pb)とカドミウム(Cd)について、爪と毛の間で明確な相関は見られませんでした。

- 散歩や草むらへの接触など、環境由来の付着や一時的な摂取が要因である可能性があります。

猫のデータ考察

- 鉛の相関は犬同様に高くはありませんでしたが、最大値を示した個体は爪・毛ともに一致していました。

- カドミウムに関しても、高濃度を示した2個体は毛・爪ともに高値でした。

- 一方で、濃度が低い場合には爪と毛のばらつきが大きく、相関性が低下していました。

つまり、高濃度であればある程度の信頼性があるが、低濃度では評価が難しいという傾向が見られました。

測定対象の「期間の違い」について

- 毛:ブラッシングした毛を使用しており、長さの指定はしておりませんでした。そのため、長期間の平均値を反映している可能性があります。

- 爪:普段の爪切りで採取されたものであり、おそらく直近1ヶ月程度のデータを反映していると考えられます(人間の場合は4〜5ヶ月前のデータとされますが、犬猫は爪母に近い部位が切られるため短期間と思われます)。

このように、毛と爪では反映している時期が異なる可能性が十分に考えられました。

まとめ

今回のモニター調査では、犬猫の爪に含まれるメタルの分析を通じて、以下の知見が得られました。

- ペットフードまたは手作り食によって爪中のミネラル濃度に差が認められました。

- 被毛と同じく爪も色によって濃度に差がありました。

- 犬は白黒の爪があり、猫はほぼ白色の爪でした。

- 水銀やヒ素は爪と被毛の相関性が高く、長期的な摂取傾向の把握に有効と推察されました。

皆さまからご提供いただいたサンプルは、今後の研究やサービスの質向上に役立ててまいります。

ご協力いただいた皆さま、改めて本当にありがとうございました。

ら・べるびぃ予防医学研究所

「知ることは、すべてのはじまり」

ミネラル分析の専門機関として、毛髪・血液・飲食物など様々な検体を分析しております。

2000年の創業以来、皆さまの健康に役立つ検査や情報を提供しています。

ら・べるびぃ予防医学研究所のミネラル検査へ