日本対がん協会が、中学生・高校生向き保健体育の学校教材として作成したアニメをご紹介します。とてもわかりやすく、がんについて学べます。

がんは、日本では三人に一人がかかると言われているほど身近な病気です。

しかし、がんをむやみに恐れるのではなく、正しい知識を身に着け、予防と早期発見に努めましょう。

そうすれば、がんは決して怖い病気ではありません。

大切なことは、予防と早期発見です。

日本対がん協会が、中学生・高校生向き保健体育の学校教材として作成したアニメをご紹介します。とてもわかりやすく、がんについて学べます。

がんは、日本では三人に一人がかかると言われているほど身近な病気です。

しかし、がんをむやみに恐れるのではなく、正しい知識を身に着け、予防と早期発見に努めましょう。

そうすれば、がんは決して怖い病気ではありません。

大切なことは、予防と早期発見です。

12月28日、新聞などで一斉に報道されたニュースです。

ヤフー、アデランス、理化学研究所などが髪の毛から健康状態の診断を目指す検査の研究を進めているということです。

毛髪の形状や内部に含まれる遺伝子やたんぱく質などと病気の発症の関係を調べ、いつ発症したかを特定したりできる診断技術の確立を目指すとのこと。

ら・べるびぃ予防医学研究所では、17年前から髪の毛に含まれるミネラルを測定してきました。

創業当初は、髪の毛で体の状態が分かるわけがないなどと言われることもありましたが、髪の毛には体の様々な状態が記録されているのです。

『今』を知る、血液や尿検査。

『過去からの状態』を知る、毛髪検査。

報道によると、千葉県がんセンターなどの研究チームが、数滴の血液中の微量元素を測定することにより、90%近い確率でがんを診断できる方法を発見したということです。

将来的には8~10種類のがんが判明できる見通しとのこと。

ら・べるびぃ予防医学研究所はミネラル検査一筋18年。

26微量元素の検査データを15万人分蓄積しています。

血清中の微量元素は食べたものと時間帯で変動します。

一方、毛髪は一月に約1cmずつ体から排泄されたミネラルを蓄えながら伸びていきます。

これが「毛髪は体内の状態を書き留めるレコーダー」と例えられるゆえんです。

従って、毛髪中微量元素の方がより精度は高いはずと、がんなどの病気との相関性について着目しています。

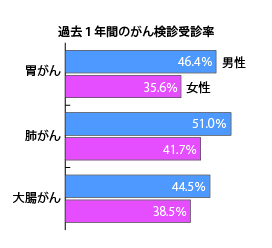

日本人のがん検診の受診率は先進国では最低レベルで、がんの死亡者数は40万人を超えています。

がん検診が自宅で手軽にできるようになれば、この数を大きく減らすことも夢ではありません。

ら・べるびぃ予防医学研究所では、毛髪や爪によるがん検診の開発に取り組んでいきます。

『数滴の血液で「9割」がん判別 着目したのは微量元素』朝日新聞デジタル2017年10月31日22時39分

written by 筒井 豊春

一年前に「Nutrient Power」を日本で出版すると公表し、今年3月に「栄養素のチカラ」として無事に翻訳出版しました。

出版などしたこともない素人ですが、昨年、著者のウィリアム・ウォルシュ博士の講演を聞き、その内容が現在日本のみならず世界で求められている内容だと感銘を受けたのです。

そして、どうしても日本に紹介するべき内容だと思い、翻訳出版を決意しました。

精神疾患でお悩みの方やその親族、特にうつ病、自閉症、認知症などの精神医療の専門医や従事者の方々にも熟読していただきたいと思います。

とにかく悲劇をなくしたい。ただそれだけです。

written by 筒井豊春

東北大学は9月15日、「電解水」を用いて慢性透析患者における透析治療の副作用を改善する新規の透析システムを開発したと発表した。これは、同大大学院医学系研究科附属創成応用医学研究センターの中山昌明特任教授のグループが、株式会社日本トリムと共同で行ったもの。研究成果は、「PLOS ONE」に掲載されている。

現在、血液透析の副作用である透析合併症を完全に抑えることは難しく、患者の就業率やQOL低下が問題となっている。この透析合併症の原因には透析中に生じる生体内の酸化ストレスと炎症が関わっていると考えられているが、これらの要因を安全に抑える手段はなく、透析合併症を抑える新たな治療法の開発が求められている。

東北大学と日本トリムは、水の電気分解によって生成される水素分子を含む水(電解水)が生体内で酸化ストレスを抑えることに注目。この水の透析治療への応用を目指して2006年から共同研究を実施し、2011年からは臨床試験も行っている。今回の発表は、その中間データを報告したものだ。

評価の対象は、全国7施設で行われた同試験に参加した透析患者327例のうち、研究開始後から12か月間でとくに死亡、重篤な心血管病などのイベントを発症することなく安定して治療を継続した262名。140名に電解水透析による治療を行い、122名には通常透析による治療を行った。これらの患者において、身体所見および各種臨床検査、服薬歴、患者の自覚症状(疲労感、掻痒感)に関するアンケートなどのデータを比較解析した。

その結果、透析自体の臨床的効果・安全性に違いは見られなかったが、必要な1日当たりの降圧薬の投与量(DDD)、透析後の副作用としての重度な疲労やかゆみ症状で違いが見られ、電解水透析を受けた患者で副作用が改善されていた。統計学的な解析においても、電解水透析がDDD、および強い疲労感や掻痒感に対する抑制因子となることが示されたという。

研究グループは、「従来の血液透析療法が抱える未可決課題に対して電解水透析が新たな解決手段となる可能性が示されたと考えられる」と述べている。

都道府県別にみると

東京 327人

埼玉 196人

神奈川 190人

北海道 171人

千葉 127人

大阪 118人

愛知 114人

福岡 107人

岩手 89人

という順です。

先日の惣菜店の惣菜によるO157感染では小さな女の子が亡くなるという悲劇もありました。

飲食店、介護施設、保育施設などでは、厳しい衛生管理が求められます。

スタッフの方々は日々、見えない細菌やウイルスと闘っていらっしゃいます。

家庭では、肉や魚と野菜などのまな板を別にする。

肉にはしっかり火を通す、など、基本的な衛生知識を身につけましょう。

また、アルコール除菌は濡れている状態だと効果が弱まります。

しっかりと乾燥させてからアルコールを塗布するか、次亜塩素酸ナトリウムのような細菌にもウイルスにも有効で、塗れていても使用できる消毒剤を利用しましょう。

O-157問題などで食材の安全に注目が集まっています。

そこで、野菜果物食材の洗剤、ほたての貝殻の粉(水酸化カルシウム)の実験というか、実証。

0.5%溶液にするとpH11を軽く越えて強アルカリになった。

この水溶液に食材をつけると農薬や細菌などが除去できるのだ。

しかし、単にホタテの貝殻を焼いて粉にすると酸化カルシウムとなり、不安定な状態となる。

そこに一手間加えて水酸化カルシウムにすることで、非常に安定し、保存が効く上に人体に害がなくなる粉末となるそうだ。

O-157問題などで食材の安全に注目が集まっている。

野菜や果物に付着した農薬は水洗いだけでは不十分なので、こういう安全性の高い食材用の洗剤を使い農薬や細菌などをしっかり除去したい。

“奇跡のシェフ”と呼ばれた神尾哲男さんは、末期がんと言われてから14年活躍されて今年5月他界された。

神尾シェフは人一倍食材に気を使い、有機野菜をこのほたての貝殻の粉で洗っていたそうです。

神尾シェフのご冥福をお祈りします。合掌。

written by Kai

written by kai

今朝7時のNHK「おはよう日本」で、精神疾患の話題が取り上げられました。

冒頭 『“子供を殺してください”という親たち』という衝撃的なマンガの紹介から始まった。

400万人が精神疾患を病んでいるという。

深刻です。

重症なケースは保健所が担当するが軽症までは手が回らない。所沢市の保健センター「こころの健康支援室」の活動に注目。

年間8000件の問い合わせに対応するため職員を4名増員した。

精神疾患の医師や患者のご家族に読んでいただきたい本があります。

witten by 筒井 豊春