健康を気にして食事に気をつけているけれど、「ミネラル」って何をどれくらい摂ればいいのか、正直よくわからない……。そんな方、多いのではないでしょうか。

私たちの体にとってミネラルはとても大切な栄養素。でも、ビタミンやたんぱく質に比べて注目されることが少なく、「気づかないうちに不足していた」ということが起こりがちなんです。

そこで今回は、「とりあえずこの4つを意識しておけばOK!」という代表的なミネラル、カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛 について、お話します。

とりあえず、この4つ!

現代の日本人は、食生活の変化や加工食品の普及などにより、必要なミネラルが十分に摂れていない「新型栄養失調」の状態にあると言われています。特に注意したいのが、厚生労働省の調査などでも指摘されている、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛 の4つのミネラルです。

骨と心の安定剤「カルシウム」

「カルシウム=骨」というイメージをお持ちの方は多いでしょう。その通り、カルシウムは私たちの体の約99%が骨や歯に存在し、それらを丈夫に保つために欠かせないミネラルです。しかし、カルシウムの働きはそれだけではありません。

筋肉の収縮や神経伝達 をスムーズにする心臓の正常な働き を助ける精神的な安定 にも関わる

など、実は全身のさまざまな機能に関わっています。不足すると、骨がもろくなるだけでなく、イライラしやすくなったり、不眠につながったりすることも。

日本人は慢性的にカルシウム不足。厚生労働省の調査でも、特に若い女性や高齢者の摂取量が目標に届いていないという結果が出ています。

効果的な摂取方法

牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品

小魚(しらす、煮干し、桜エビなど)

緑黄色野菜(小松菜、チンゲン菜、ブロッコリーなど)

豆腐や納豆などの大豆製品

ゴマやアーモンドなどのナッツ類

ビタミンDと一緒に摂ると吸収率がアップするので、きのこ類や魚介類も意識して食べましょう。

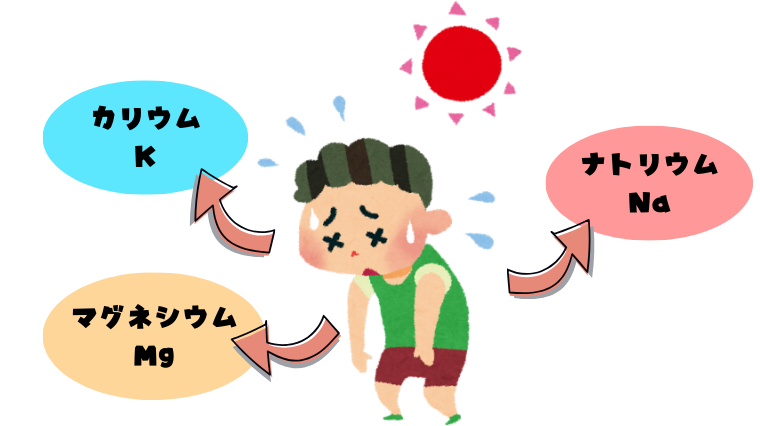

縁の下の力持ち「マグネシウム」

マグネシウムは体内の300以上の酵素の働きを助ける、大事なミネラル。中でも注目したいのが、ストレスへの耐性や血圧の調整に関わっている という点。

ところが、精製された食品(白米や白いパンなど)中心の食生活では不足しやすくなります。外食やインスタント食品が多い人ほど、要注意です。

また、カルシウムとのバランスが重要で、カルシウム:マグネシウム=2:1の比率が理想的とされています。

エネルギーを作り出す 筋肉の収縮をサポート し、こむら返りなどを防ぐ神経の興奮を抑え、精神を安定させる 血圧や血糖値の調整 にも関わる

など、あらゆる生命活動に深く関わっています。ストレスが多い方や、お酒をよく飲む方は不足しがちと言われています。

効果的な摂取方法

海藻類(わかめ、昆布、ひじきなど)

ナッツ類(アーモンド、カシューナッツなど)

玄米や全粒粉パンなどの未精製穀物

豆類(大豆、小豆、そら豆など)

緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリーなど) 魚介類(あさり、いわし、かつおなど)

現代の精製された食品では失われがちです。また、調理法によって失われやすい性質があるので、意識して摂ることが大切です。

元気の源!「鉄」

あまりミネラルのことを知らない方でも、貧血と聞くと「鉄不足」を思い浮かべる方もいるように、鉄はミネラルの中でも有名なもののひとつ。

全身に酸素を運ぶ ヘモグロビンの材料になる筋肉中に酸素を貯蔵する ミオグロビンにも関わるエネルギーを作り出す 過程に必要免疫機能の維持 にも関与

不足すると「疲れやすい」「頭が重い」「顔色が悪い」などの症状が出てきます。

日本では、特に月経のある女性の多くが鉄不足。また、成長期の子どもやスポーツをよくする人にも貧血が多く見られます。

効果的な摂取方法

赤身肉(牛肉、豚肉、鶏肉のレバーなど)

魚介類(まぐろ、かつお、あさり、しじみなど)

卵黄

緑黄色野菜(ほうれん草、小松菜など)

海藻類(ひじき、のりなど)

大豆製品(納豆、豆腐など)

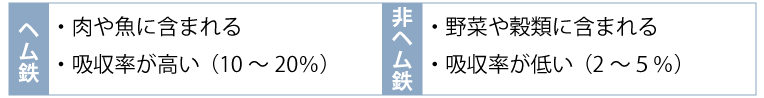

鉄には動物性食品に含まれる「ヘム鉄」と植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」があり、ヘム鉄の方が吸収率が高いのが特徴です。吸収率を上げるには、ビタミンCと一緒に摂るのがポイント。たとえば「小松菜と柑橘のサラダ」「レバーとピーマン炒め」など、ちょっとした工夫が効きます。

免疫力と美肌の味方「亜鉛」

最後は亜鉛。4つの中では知名度はあまりないかもしれません。でも、免疫力の維持、皮膚や髪の健康、味覚を正常に保つ など、多彩な働きがあります。

実は私たちの体内で細胞の成長や新陳代謝に深く関わる、非常に重要なミネラルです。

約300種類もの酵素の構成要素 となる細胞分裂を助け、皮膚や髪、爪の健康 を保つ味覚や嗅覚を正常に保つ 免疫機能を高める 生殖機能 にも深く関わる

など、目に見えないところで体の機能を正常に保つために大活躍しています。

不足すると、「風邪をひきやすい」「肌荒れが治らない」「味がしない」といった不調が出ることも。

特に、加工食品やファストフード中心の食生活では不足しやすく、育ち盛りの子どもや高齢者、アルコールをよく飲む人も要注意です。

また、男性の場合は精子の質にも影響するため、妊活中の男性にも重要です。

効果的な摂取方法

牡蠣(最も豊富な亜鉛源)

肉類(牛肉、豚肉、鶏肉など)

魚介類(うなぎ、いわし、たこなど)

卵

乳製品(チーズ、牛乳など)

ナッツ類(アーモンド、カシューナッツなど) 大豆製品

亜鉛は動物性食品からの吸収率が高く、植物性食品からは吸収されにくい特徴があります。また、アルコールの代謝や激しい運動により消耗しやすいため、お酒をよく飲む人や運動習慣のある人は特に意識して摂取することが大切です。

ただし、牡蠣は、亜鉛を豊富に含んでいますが、有害金属も多いので、日常的に食べるにはおススメしません。

「4つのミネラル」を意識して、賢くミネラルをチャージしよう!

ご紹介した4つのミネラルは、それぞれが体の異なる機能に深く関わっていますが、実は互いに協力し合いながら、私たちの健康を支えています。

例えば、カルシウムの吸収にはマグネシウムが必要ですし、鉄の吸収にはビタミンCが、亜鉛の働きにはタンパク質が重要になります。つまり、特定のミネラルだけを意識するのではなく、バランスの取れた食事 を心がけることが、何よりも大切なのです。

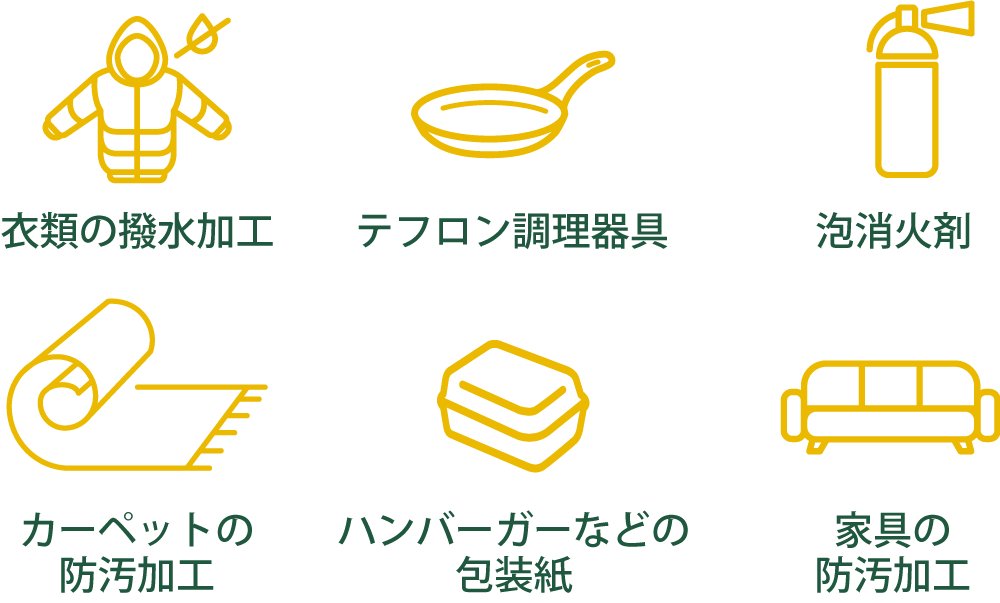

現代の食生活では、手軽な加工食品や外食が増え、野菜や海藻類、魚介類などを十分に摂る機会が減っているのが現状です。まずは、以下の点を意識してみてください。

彩り豊かな食事 を心がける旬の食材 を取り入れる加工食品を減らし、自炊の機会を増やす 和食 はミネラル豊富な食材が多いため、積極的に取り入れる

もちろん、毎日完璧な食事をすることは難しいかもしれません。そんな時は、サプリメントの利用も選択肢の一つですが、まずは普段の食事で不足しがちなミネラルを意識して摂ることから始めてみましょう。

私たちの体は、私たちが食べたもので作られています。今回ご紹介したカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛の4つのミネラルを意識して食生活を見直すことで、きっとあなたの体はもっと元気に、もっと快適になるはずです。

今日からできる小さな一歩が、未来の健康を大きく変えるきっかけになるでしょう。ぜひ、意識してミネラル豊富な食材を食卓に取り入れてみてくださいね!

ら・べるびぃ予防医学研究所

「知ることは、すべてのはじまり」

ミネラル分析の専門機関として、毛髪・血液・飲食物など様々な検体を分析しています。

2000年の創業以来、皆さまの健康に役立つ検査や情報を提供しています。

ら・べるびぃ予防医学研究所のミネラル検査へ